Wien, 23. Bezirk (Pfarrkirche Kalksburg - St. Petrus in vinculis)

Basisdaten

| Pfarre/Institution | Wien-Kalksburg, 1230 Wien |

|---|---|

| Gebäude | Pfarrkirche Kalksburg - St. Petrus in vinculis, 1230 Wien, 23. Bezirk |

| Standort | Empore |

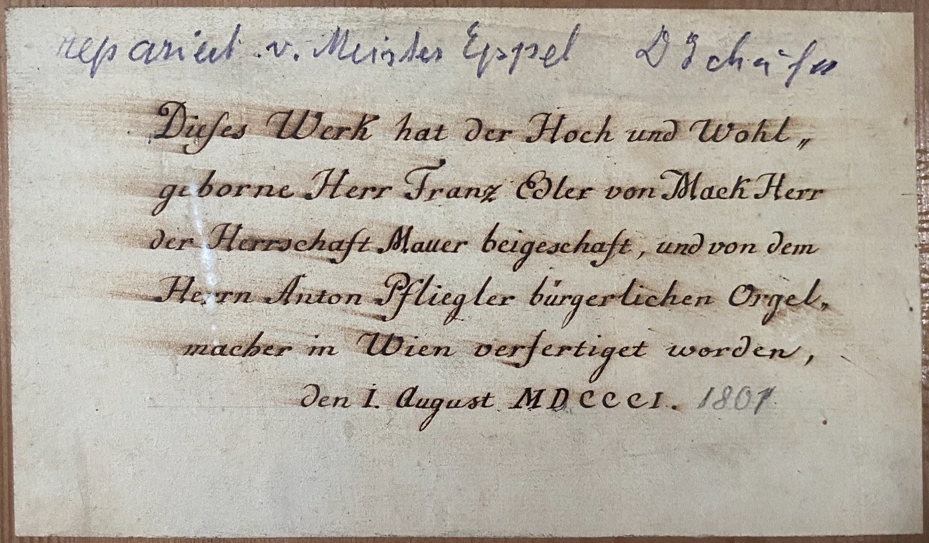

| Baujahr | 1801 |

| Orgelbauer | Anton Pfliegler (Wien) |

Beschreibung

1801 baute Anton Pfliegler aus Wien eine zweimanualige Orgel mit 18 Registern und Pedal.

In all den vergangenen Jahren blieb die Orgel - bis auf zwei Register und die Balganlage - original erhalten, trotz diverser Überholungen durch verschiedene Orgelbauer.

2023-24 restaurierte Orgelbaumeister Wolfgang Karner aus Haderswörth (NÖ) die Orgel. Im Zuge dessen führte er zwei nicht originale Register wieder zurück auf Salicional 8 Fuſs und Gambe 4 Fuſs und rekonstruierte die dreistufige Keilbalganlage mit Autokalkant.

Die Orgelweihe fand am Sontag nach Ostern, den 7. April, statt. An der Orgel spielte Domorganist MMag. Konstantin Reymaier, Bischofsvikar Dariusz Schutzki segnete die Orgel, bevor die ersten Töne erklangen.

Die Kirche in Kalksburg ist im klassizistischen Stil nach Plänen des Tiroler Architekten Johann Baptist Zobel (*1760 in Reutte; † 28. März 1826 in Wien) und unter der Bauherrschaft von Franz von Mack (* 1. Jänner 1730 in Wien; † 8. November 1807 in Kalksburg) an Stelle der Vorgängerkirche in den Jahren 1793 – 1801 errichtet worden. Die Orgel orientiert sich in ihrer Gestaltung am Kirchenraum und illustriert damit eindrucksvoll die Anpassungsfähigkeit von Anton Pfliegler (*3. April 1736 in Reisach, † 25. Juni 1805 in Wien). Flache Prospektfelder, einfacher, aber wirkungsvoller vergoldeter Zierrat und die Aufgabe des figuralen Schmuckes weisen nun in eine neue Zeit. Durch den Verzicht der Klangkrone im Rückpositiv, Reduktion der Prinzipalpyramide im Hauptwerk, vermehrter Einsatz von Streicher-Registern und allgemein milderer Intonation trifft Pfliegler vorzüglich den Geschmack des musikalischen Empfindens jener Zeit. Da uns die späteren Werke Pflieglers (Weitersfeld 1802, Groß Haugsdorf 1803, Horn St. Georg 1805/1806 von seinem Sohn Johann fertiggestellt) nicht mehr erhalten sind, ist die Orgel von Kalksburg das letzte bekannte, nahezu vollständig original erhaltene Instrument von Anton Pfliegler, und nimmt daher eine besonders wertvolle Stellung in der Orgellandschaft ein. Nennenswerte Änderungen am Instrument betreffen zwei Register im Hauptwerk und die Balganlage. Laut Aufzeichnungen im Kauffmann-Archiv führte dieser im Zeitraum vom 01.08.1893 bis 04.08.1893 eine Reparatur und teilweise Reinigung durch. Umfangreichere Arbeiten am Instrument wurden – ebenso von Kauffmann – 1897 vorgenommen. Laut einer Abschrift aus dem Pfarrarchiv wurden unter anderem folgende Arbeiten geleistet: „… ein neues Gebläse und zwei neue Register, Gamba und Salicional 8‘ machen [lassen], die Klaviaturen ausbessern und das ganze Werk reinigen und stimmen“.

Auch die (im Rückpositiv deponierten) emaillierten Registerschilder hat Kauffmann eingebracht. 1927 stellte Kauffmann ein weiteres Offert für einen Umbau, dass jedoch keinen Zuschlag erhielt. Bis 1933 dürfte die Orgel in der Pflege von Kauffmann gestanden haben. Aus dem Jahre 1954 gibt es ein Gutachten von Ing. Egon Krauss. Er erwähnt sowohl die beiden nicht originalen Register Viola di Gamba 8‘ und Salizional 8‘, als auch die teilweise falschen1 Bezeichnung an den „häßlichen“ Registerschildern. Als Orgelbauer für die bevorstehende Restaurierung empfiehlt Philipp Eppel aus Wien. 1956 (Heiling, Inventar) bzw. 1958 (Krauss in SiKi XVI, 1/1968) führte Eppel die Restaurierung der Orgel durch. Die Viola di Gamba wurde dabei durch eine Spitzflöte 4‘ in Naturguß ersetzt. Eventuell ersetzte Eppel auch das, von Kauffmann eingebrachte Register Salicional, da die Pfeifen C-G mit spanischer Innenkröpfung gebaut sind, und dies m.E. für Kauffmann ungewöhnlich erscheint.

Vielleicht baute Eppel auch ein erstes elektrisches Gebläse ein. Das heute vorhandene Gebläse der Fa. Meidinger DFO 802 wurde jedenfalls von Donabaum 1979 eingesetzt. Die emaillierten Registerschilder hat Eppel jedenfalls nicht ausgetauscht. 1977/78 (Schreiben von Walther Brauneis, BDA GZ: 1189/1/99) betraute man Adolf Donabaum mit einer neuerlichen Überarbeitung der Orgel. Außer dem bereits erwähntem Orgelgebläse gab es in diesem Zusammenhang keine substanziellen Änderungen (KV Donabaum und Gutachten Biba liegen vor). 1999 kam es zu einer weiteren Ausschreibung zur Restaurierung der Orgel.

Ing. Walther Brauneis (BDA) empfiehlt in seinem Gutachten (GZ: 1189/8/99) „eine mustergültige Restaurierung anzustreben“. 2001 führte Firma Bodem Instandsetzungsmaßnahmen durch. Dabei wurden in den Windladen flexible Dichtringe (Schmidringe) eingesetzt und eine Motorkiste aus Fichtenholz gefertigt. Dispositionell gab es keine Veränderungen, jedoch wurden neue Papierschilder gefertigt auf welchen die – von Eppel eingesetzte – Spitzflöte 4‘ berücksichtigt wurde.

GEHÄUSE: Klassizistisches Orgelgehäuse mit Brüstungspositiv. Grünlich marmoriert mit getupften braunen Füllungsfeldern. Vergoldeter Zierrat im Zopfstiel.

Im Hauptgehäuse mit 8 Fuß-Prospekt befindet sich das Hauptwerk und dahinter das Pedalwerk. Das Brüstungspositiv ist vierfüßig.

PROSPEKT: Dreiteiliger Prospekt (7-7-7) im Hauptwerk, Pfeifen aus P8‘ und O4‘ / dreiteiliger Prospekt (7-11-7) im Brüstungspositiv, Pfeifen aus P4‘

Auf Betreiben des k.k. Hofjuweliers und Kalksburger Wohltäters Franz Edler von Mack (1730–1807) wurde die Kirche im Jahr 1801 im klassizistischen Stil mit Elementen des Spät rokoko errichtet. Gleichzeitig wurde vom Wiener Orgelbauer Anton Pfliegler (1736–1805) die Orgel erbaut, weshalb sich diese harmonisch in den Kirchenraum einfügt. Das Orgelgehäuse weist ebenfalls klassizistische Elemente und Elemente des ausgehenden Rokoko – damals als „Zopf-Stil“ bezeichnet – auf.

Die Orgel selbst ist klanglich eine geradezu typische Vertreterin des süddeutschen, österreichischen Barock, verweist aber ansatzweise bereits in die Romantik. Das allein macht die Orgel für die Wiener Orgellandschaft einzigartig. Dazu kommt, dass die Orgel zu einem ungewöhnlich hohen Anteil aus originalen Bauteilen besteht. Insbesondere sind die Pfeifen zu über 80 Prozent aus dem Jahr 1801 erhalten. Auch die Intonation der Pfeifen wurde nie nachhaltig verändert. Schließlich gibt es in Wien nur wenige erhaltene Orgeln älteren Baujahres, womit die Kalksburger Orgel zu den ältesten erhaltenen Orgeln Wiens zählt.

Gehäuse

| Gehäusebauer | Anton Pfliegler (Wien) |

|---|---|

| Baujahr | 1801 |

Spielanlage

| Standort | Empore, freihstehend zentral zwischen Hauptwerk und Brüstungspositiv mit Blickrichtung Altar |

|---|---|

| Pedaltyp | parallel |

| Tastenumfang der Manuale | C - d3 |

| Tastenumfang des Pedals | CDEFGA - a° (kurze Unteroktave, 12 Töne / 18 Tasten) |

| Anzahl der Register | 18 |

| Stimmung | ungleichstufig |

| Tonhöhe | 443° Hz bei 9°C |

| Gebläse | elektrisch (Fa. Meidinger, Typ DFO 802) |

| Winddruck (in mm) | 68 mm WS |

| Spielhilfen | Koppeln:

|

| Windladentyp | mechanische Schleifladen |

| Balganlage | Dreistufige Keilbalganlage mit Autokalkant |

| Spieltraktur | mechanisch |

| Registertraktur | mechanisch |

Disposition

I. Manual (Hauptwerk)

| Principal | 8 Fuſs |

|---|---|

| Portona piano | 8 Fuſs |

| Waldflöten | 8 Fuſs |

| Salicional | 8 Fuſs |

| Octav | 4 Fuſs |

| Gambe | 4 Fuſs |

| Super Octav | 2 Fuſs |

| Quint | 2 2/3 Fuſs |

| Mixtur | 5-fach |

II. Manual (Brüstungspositiv)

| Copel | 8 Fuſs |

|---|---|

| Principal | 4 Fuſs |

| Flöte | 4 Fuſs |

| Dulciana | 4 Fuſs |

| Octav | 2 Fuſs |

Pedal

| Sub Bass | 16 Fuſs |

|---|---|

| Octav Bass | 8 Fuſs |

| Quint Bass | 5 1/3 Fuſs |

| Superoctav Bass | 4 Fuſs |