Wien, 23. Bezirk (Konviktskapelle Kollegium Kalksburg - Maria Immaculata)

Basisdaten

| Pfarre/Institution | Wien-Kalksburg, 1230 Wien |

|---|---|

| Gebäude | Konviktskapelle Kollegium Kalksburg - Maria Immaculata, 1230 Wien, 23. Bezirk |

| Standort | Empore |

| Baujahr | 1904 |

| Orgelbauer | Fanz Josef Swoboda (Wien) |

Beschreibung

Historisches:

Vor der Errichtung der Konviktskapelle wurden die Gottesdienste in der Kapelle über dem heutigen Speisesaal abgehalten. Für die Gestaltung stand ein Harmonium zur Verfügung. Ob es sich um das noch vorhandene schöne zweimanualige Instrument handelte, das sich gegenwärtig auf der Chorempore befindet, ist nicht bekannt. Erzherzogin Sophie hörte es bei dem Besuch eines Gottesdienstes und berichtete dem Kaiser von dem für den Raum ungenügenden Instrument.

Der Kaiser schenkte daraufhin dem Kollegium die eben zur Verfügung stehende Orgel der ehemaligen Kapelle der ungarischen Garde (Palais Trautson, 1070 Wien), die einst Fürst Esterházy gestiftet hatte. Daher war sie mit dem Esterházyschen Wappen geziert. Seit die Garde 1848 aufgelöst wurde, wurde die Orgel nicht mehr benützt.

Nach Fertigstellung der Konviktskapelle 1897 übertrug die Wiener Firma Johann M. Kauffmann das Instrument in die neue Kapelle (08.06.-19.06). Sie besaß 9 klingende Register und erhielt dabei einen neuen Magazinbalg und ein neues Register Salicional 8' (Werkstättenkartei Kauffmann).

Die Garde-Orgel wurde am 28. Dezember 1904 das letzte Mal gespielt, hernach abgetragen und von P. Rektor.an die eben erbaute Canisiuskirche der Jesuiten als Provisorium verschenkt. Dort wurde sie offenbar durch den Neubau von Franz Josef Swoboda (1908, II/17 ersetzt).

Unmittelbar nach der Ab- und Übertragung der Orgel begann (1904) Josef Swoboda mit der Aufstellung der neuen Orgel. Ein Wasserschaden vernichtete diesen Neubau am Dreikönigstag 1905. Auch die Empore wurde schwer beschädigt.

1906 war es dann so weit Die neue Orgel wurde innerhalb eines Monats aufgestellt. Es wird berichtet, dass Meister und Gesellen täglich von 7 Uhr früh bis Mitternacht, gelegentlich auch bis 2 und 3 Uhr morgens, arbeiteten(!)

Die neue Orgel erklang zum ersten Mal am Dreifaltigkeitsfest 1906 (10.6.1906) beim Einzug der Erstkommunikanten. Organist war Franz Weber, (ein „alter" Kalksburger), dazu wird (für die liturgische Praxis wichtig) berichtet: Während der Erstkommunion selbst ertönte zum erstenmal die „Engelstimme" und machte auf alle Zuhörer einen tiefen Eindruck. Man freut sich jetzt immer schon im vorhinein auf die Hochämter, da, sich die „Engelstimme" nur bei solchen feierlichen Gelegenheiten, und ZWAR WÄHREND DER HL. WANDLUNG hören läßt. Es klingt aber dann wirklich wie Gesang aus einer anderen, schöneren Welt.

Die weitere Geschichte der Orgel ist entnommen aus der Werkstättenkartei Johann M. Kauffmanns [Fassung Suppan].

1908 Die Prospektpfeifen aus Zinn werden für Kriegszwecke entnommen und später durch Zinkpfeifen ersetzt;

1940 29.-30.5. Instandsetzung der beschädigten Orgel;

1950 8.-10.2. Einbau von 44 fehlenden Pfeifen (Meisinger) von Geigenprinzipal, Salizional, Aeoline und Mixtur;

1955 26.05. Einbau eines Schleudergebläses im Stiegenhaus (freundl. Mitteilung Ing. Sigmund: unter Rektor P.Reichlin. Das vorher vorhandene Schleuder- gebläse wurde während der russischen Besatzung vernichtet. Seit 1947 stand nur die durch Schüler betätigte Kalkantenanlage zur Verfügung);

1957 5.12. Feststellung und Einbau neuerlich fehlender Pfeifen; Einige Meter Bleirohre mussten ersetzt werden.

1.Manual:

Trompete 8'........... 2.h, letztes e

Oktav 4'........... letzte Oktav d, d#, e

2.Manual:

Salizional 8' ...... 2.Oktav d, a, f

Aeoline 8'............ 2.Oktav d

Quint 2 2/3'.......... tiefes C, C#

1962 Ende der Aufzeichnungen Kauffmanns.

Beschreibung des Orgelwerks (Aus dem Artikel in Heft 53 der KOLLEGIUM KALKSBURG KORRESPONDENZ - Juli 1906)

Das Werk besitzt 24 vollbesetzte Stimmen (keine Kombination), 15 Koppeln mit 1 Generalkoppel, 7 Kollektive, 4 Chöre, 5 Absteller, 1 Jalousieschweller und 1 elektrische Kalkantenglocke, Die fliegenden Stimmen sind folgenderweise disponiert:

I. Manual:

1. Prinzipal 8'; 2. Bordun 16'; 3, Gamba 8'; 4. Tibia 8'; 5. Cornett 8' (dreifach); 6. Trompete 8'; 7. Oktav 4'; 8. Philomela 4; 8. Mixtur 2' (drei- und fünffach).

II. Manual (ganz im Schwellkasten).

10. Geigenprinzipal 8'; 11. Lieblich Gedeckt 8'; 12. Salicional 8'; 13. Aeoline 8'; 14. Engelstimme 8'; 15. Prästant 4'; 16. Soloflöte 4' (überblasend, ein reizendes Registerl); 17. Progresslo harmonica 22/ (zwei- bis fünffach ansteigend).

Pedal:

18. Subbaß 16'; 19. Kontrabaß 16'; 20. Violon 16'; 21, Bombard 16'; 22. Quintbaß 10 2/3'; 23. Prinzipalbaß 8'; 24. Cello 8'.

Der Klangcharakter wird (für die Neuintonation von Wichtigkeit) folgendermaßen beschrieben:

Die Intonation der einzelnen Register entspricht vollkommen dem erforderlichen Toncharakter. Das Oberwerk mit seinen sanften Stimmen bildet einen angenehmen und äußerst wirksamen Gegensatz zu dem kräftigen Hauptwerke; auch das Pedal steht zu beiden Manualen im richtigen Verhältnis. Die Spielart ist äußerst leicht, die Ansprache äußerst präzis. Die Kollektive sind mit wechselseitiger Auslösung und Fang-vorrichtung und wie die Chöre mit automatischer Pedalumschaltung eingerichtet. Dieselbe funktioniert so sicher und rasch, daß sich das Pedal schon beim leisesten Druck eines Fingers auf irgend eine Taste der Manuale - ohne daß noch der Ton dieser Taste zu erklingen braucht - in die entsprechende Stimmstärke einstellt. Die Handregister und Chöre sind vollkommen unabhängig zu den gegebenen Gruppenzügen konstruiert, so daß diese bei Benützung wie eine freie Kombination wirken. Das „Pleno” entwickelt durch die im reichsten Maße vorhandenen Koppeln eine solche Kraft und Fülle des Tones, daß es selbst bei dichtbesetztem Kirchenraume allen Anforderungen entspricht. Das „Pianissimo" hingegen ist bei geschlossenen Jalousien von so zartem Fernklang, daß es nur bei absoluter Stille gehört werden kann. Die Wirkung ist dann aber geradezu überraschend.

Beschreibung des technischen Aufbaus laut KK-Korrespondenz:

Der Spieltisch, frei vor der Orgel montiert, ist, was Kornposition und feinste Ausführung im Innern anbelangt, ein wahres Kunstwerk zu nennen. Auch das Äußere desselben ist stilgerecht und schön gearbeitet. In der Ansicht ist alles aus schwarzem Birnbaumholz hergestellt und matt geschliffen, Die Registerdrucktasten sind übersichtlich und praktisch geordnet und für das I. Manual durch weiße, für das II. Manual durch orange-gelbe, für das Pedal durch blaue Porzellansignaturen gekennzeichnet. Die Windladen sind nach eigenem patentierten System als pneumatische Kipp-Ventil-Laden gebaut und ermöglichen wegen der einfachen und praktischen Konstruktion eine direkte Windführung zu den Pfeifen, indem die Glasventile ohne jedes Zwischenglied freischwebend an die Pfeifenstöcke anschließen. Die Registratur wirkt gleichfalls pneumatisch mit steigenden Bälgchen, welche bei der gesamten Spieleinrichtung auf frei abnehmbaren Kondukten montiert sind. Das Gebläse besteht aus einem großen Falten-Regulator-Magazin mit doppelter Scherensteuerung für drei Abteilungen übereinander, welche 4500 Liter gleichströmenden Wind Liefern. Dieses Magazin wird durch vier Schöpfer gespeist, welche durch eine vierfach ausgebogene starke Kurbelwelle aus geschmiedetem Eisen, an deren Ende sich ein einen Meterzentner schweres Schwungrad befindet, in Tätigkeit gesetzt werden. Die Lager, in denen die Achsen laufen, sind aus feinster Porphyr-Bronze hergestellt. Der Magazinbalg Ist mit automatischem Sicherheitsventil und für den Kalkanten mit einem Windstandsanzeiger (Pneumometer) versehen.

Ergänzungen zu der Beschreibung;

Im Spieltisch signierte Josef Swoboda sein Werk 1906 (Wappen) FRANZ J. SWOBODA (Wappen) WIEN

Klaviaturumfänge:

MANUAL I C chromatisch - f3 / 54 Tasten

MANUAL II C chromatisch - f3 / 54 Tasten

PEDAL C chromatisch - d1 / 27 Tasten, 27 Töne

Der Schwellkasten wird durch einen mit den Füßen betätigbaren Schieber geöffnet und geschlossen.

.

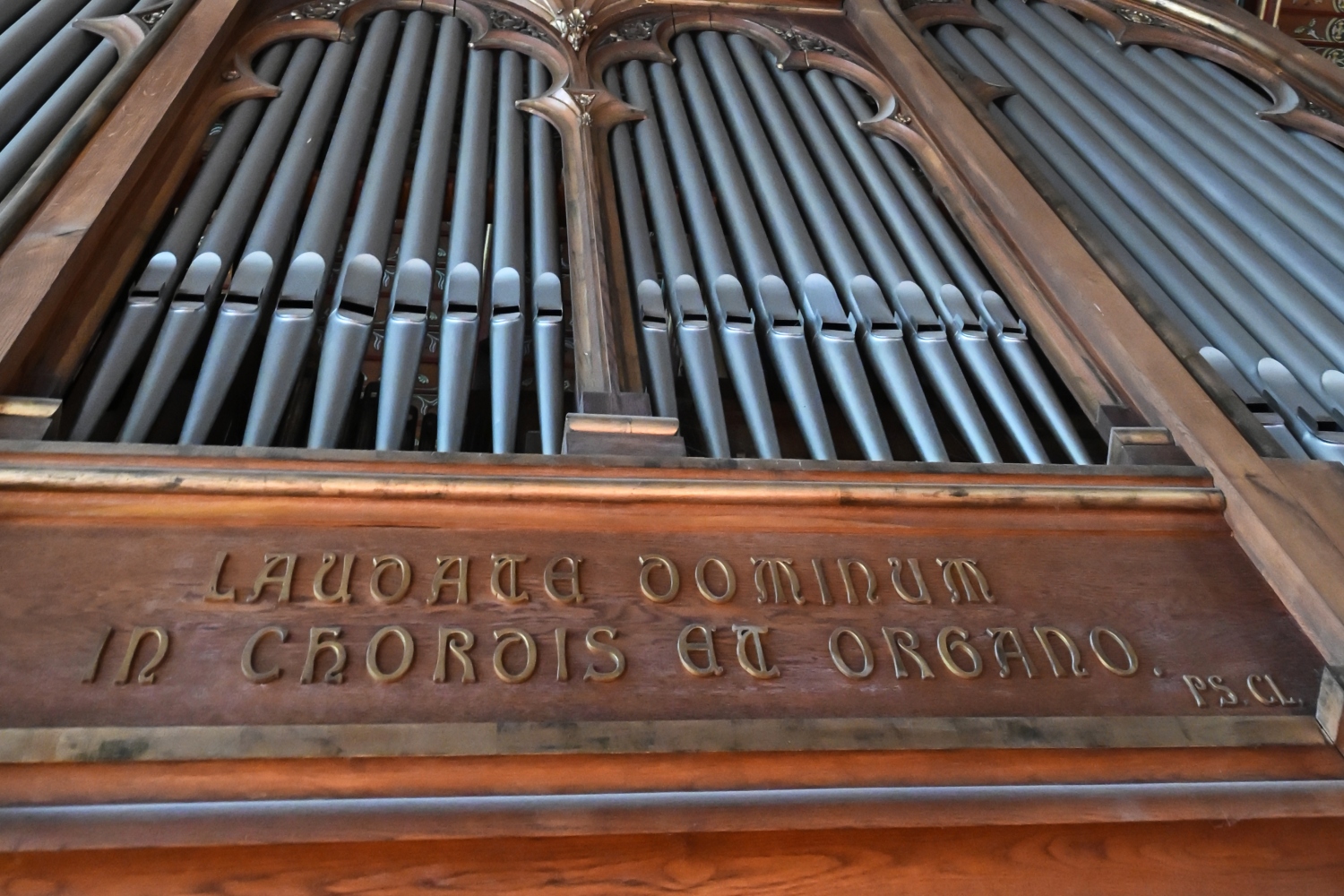

Anlage der Orgel / Gehäuse

Die Orgel befindet auf der Chorempore und ist von einem wuchtig-massiven Gehäuse umgeben. Der Spieltisch steht in der Mitte vor dem Gehäuse, in Blickrichtung Hochaltar. Das "Oberwerk" genannte 2.Manual ist in einer Kammer unten hinter der übrigen Orgel angeordnet und mit Schwellern versehen. Die Klangentfaltung in den Kirchenraum dürfte durch diese Aufstellung behindert sein und wurde offenbar bewußt gegenüber dem 1. Manualwerk leise gehalten. Bei geschlossenem Schweller dürfte der Klang schon sehr gedämpft sein Zitat: ist von zartem Fernklang, daß es nur bei absoluter Stille gehört werden kann. Swobodas Ladensystem, ist einzigartig und in seiner mechanisch-pneumatischen Konzeption sehr präzise.

Z U S A M M E N F A S S U N G

=========================

Das Instrument stellt zweifelsohne eine Besonderheit dar. Neben dem wuchtigen Gehäuse ist gerade die Substanz besonders erhaltenswert.

Es gehört zu den soliden Werken der Firma und ist als ein Werk auf der Höhe der Zeit zu bezeichnen.

Prof.Mag.Dr.Karl Schütz

(Wien, 12. Juli 2019)

Durch Entfernung des Schleudergebläses (undatiert) im Zuge der vor einigen Jahren erfolgten Generalsanierung des Stiegenhauses wurde die Orgel unspielbar!!!

Gehäuse

| Gehäusebauer | Fanz Josef Swoboda (Wien) |

|---|---|

| Baujahr | 1904 |

Spielanlage

| Standort | Empore, freistehend direkt vor dem Orgelwerk mit Blickrichtung Altar |

|---|---|

| Pedaltyp | parallel |

| Tastenumfang der Manuale | C - f3 |

| Tastenumfang des Pedals | C - d1 |

| Anzahl der Register | 24 |

| Stimmung | gleichstufig |

| Gebläse | elekrisch |

| Spielhilfen | Koppeln:

4 Chöre: Trompetenchor, Geigenchor, Flötenchor, Principalchor 7 Kollektive: 5 Absteller 1 Jalousieschweller 1 elektrische Kalkantenglocke |

| Windladentyp | pneumatische Kippventilladen |

| Balganlage | Parallelfaltenbalganlage mit Schöpfer, betrieben durch eine Kurbelwelle |

| Spieltraktur | pneumatisch |

| Registertraktur | pneumatisch |

Disposition

I. Manual

| Bordun | 16´ |

|---|---|

| Principal | 8´ |

| Tibia | 8´ |

| Gamba | 8´ |

| Philomela | 4´ |

| Octav | 4´ |

| Cornett | 5 1/3´ |

| Mixtur | 2 2/3´ |

| Trompete | 8´ |

II. Manual (Schwellwerk)

| Geigenprincipal | 8´ |

|---|---|

| Salicional | 8´ |

| Lieblich Gedeckt | 8´ |

| Engelstimme | 8´ |

| Aeoline | 8´ |

| Prästant | 4´ |

| Soloflöte | 4´ |

| Prog. harm. | 2 2/3´ |

Pedal

| Principalbass | 8´ |

|---|---|

| Subbass | 16´ |

| Kontrabass | 16´ |

| Violon | 16´ |

| Cello | 8´ |

| Bombard | 16´ |

| Quintbass | 10 2/3´ |