Geschichte:

Die Pfarrkirche auf der Schmelz wurde in den Jahren 1911-1913 nach Plänen des Architekten Josef Plečnik erbaut148 und 1930 zur Pfarrkirche erhoben. Am 30. April 1930 wurde bei Josef Panhuber eine neue Orgel mit 27 Registern auf zwei Manualen und Pedal in Auftrag gegeben; nach ihrer Fertigstellung nahm Kardinal Theodor Innitzer am 30. April 1933 deren Weihe vor. Dieses Instrument war zunächst mit pneumatischer Traktur ausgestattet, wurde jedoch 1962 von Philipp Eppel auf das elektropneumatische System umgebaut. Nach Abschluss dieser Arbeiten beging man am 10. April 1962 eine Neu-Einweihung jener Orgel. Als Herbert Gollini in den Jahren 1980/81 eine neue, 1842 Pfeifen zählende Orgel mit 29 Registern auf zwei Manualen und Pedal errichtete, konnten 19 Register der Panhuber-Orgel wiederverwendet werden, die restlichen 10 Register wurden neu gefertigt.

Die Weihe dieser neuen Orgel wurde um 8. Juni 1981 durch den Wiener Erzbischof DDr. Franz König vollzogen, wobei Jacek Kolasinski die Orgel spielte. 2002 entschloss sich die Pfarre, die Orgel einer Renovierung zu unterziehen und betraute Achim Reichmann, der die Werkstätte des Erbauers Herbert Gollini übernommen hatte, mit derselben. Im diesem Zusammenhang wurden nicht nur die für eine Renovierung üblichen Arbeiten ausgeführt, sondern die als „unedel“ klingend beschriebene Trompete 8ʼ des Hauptwerks, deren Pfeifen durch Gollini von Panhuber übernommen und mit neuen Bechern ausgestattet worden waren, gegen eine neue ausgetauscht. Außerdem wurde der zu eng dimensionierte Windkanal des bis dahin zur Windstößigkeit neigenden Rückpositivs erweitert; eine Maßnahme, die Erfolg zeigte. Abgesehen davon war es notwendig, bei den beiden Mittelpfeifen des Mittelprospektfeldes und der beiden Seitenprospektfelder zusätzliche Aufhängungen anzubringen.

Beschreibung:

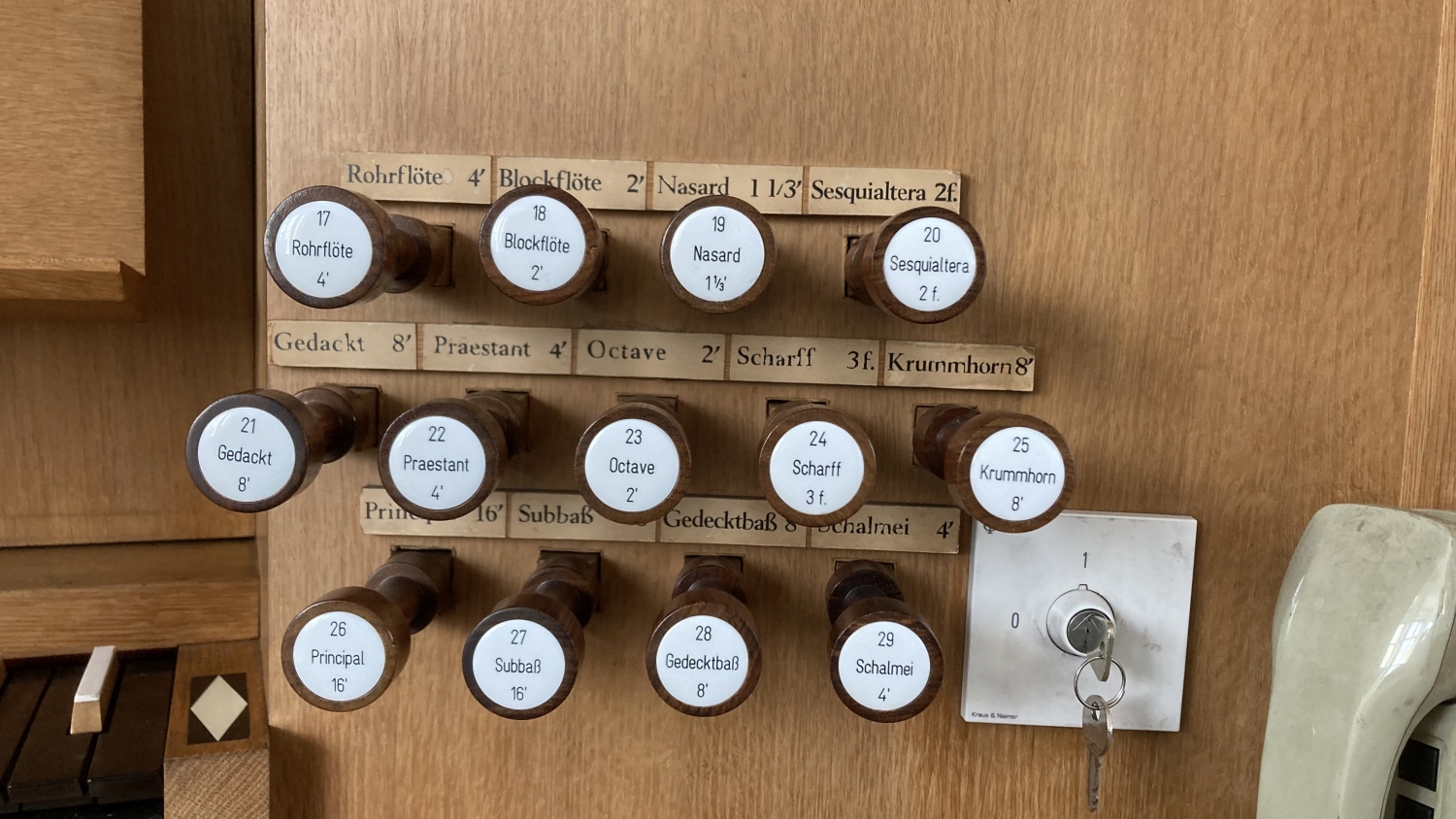

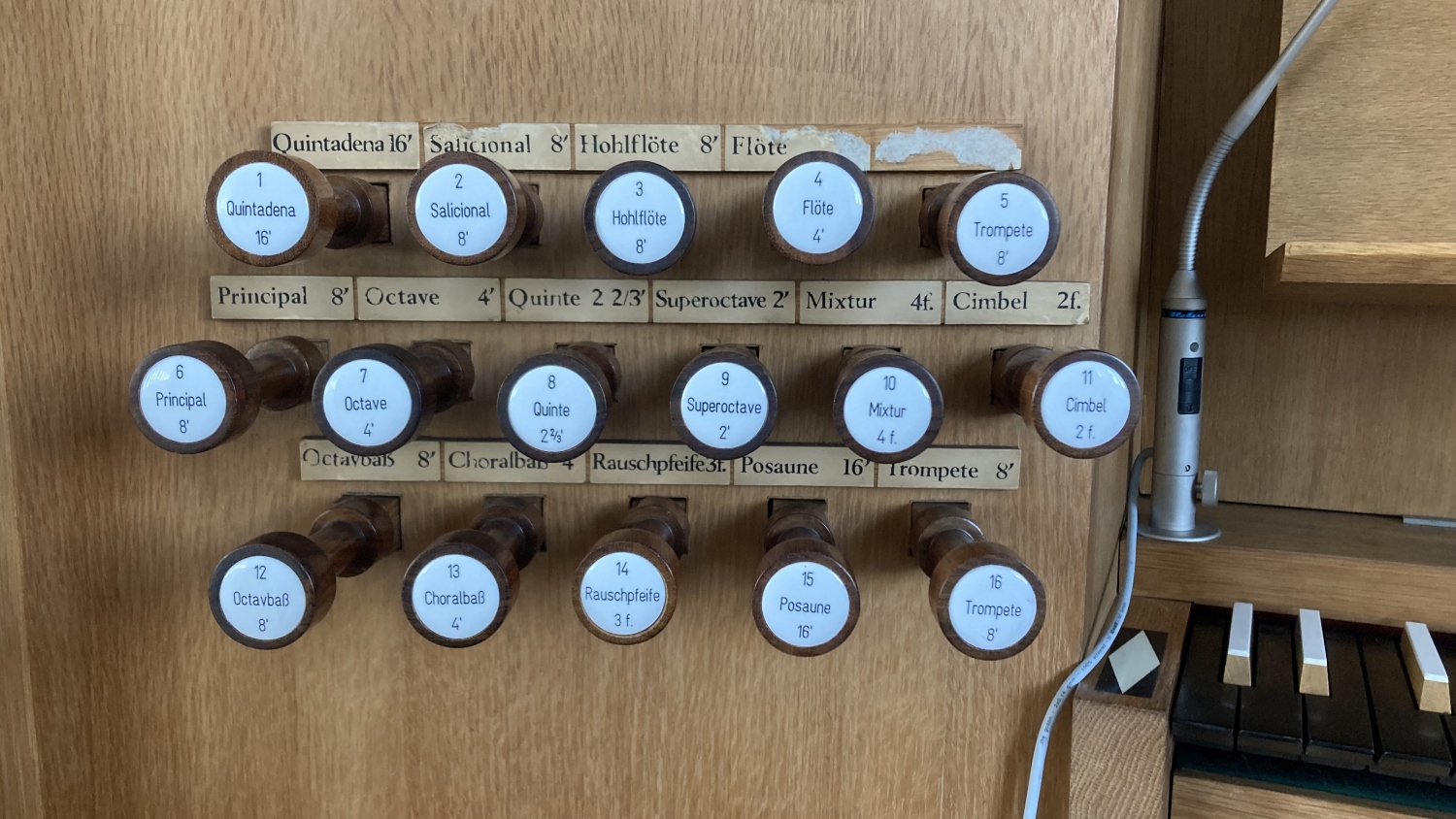

Das Haupt- und Pedalwerk befinden sich im Hauptkasten, der symmetrisch in der Mitte der Hauptempore nahe der Brüstung aufgestellt ist. Das Rückpositiv ist vor und hinter der Brüstung, die nicht ausgeschnitten ist, aufgebaut. Zwischen dem Rückpositiv und dem Spielschrank liegt ein schmaler Durchgang; das Hauptgehäuse beinhaltet die Hauptwerkslade und die Pedallade. Hinter dessen Rückwand befinden sich die Motorkiste und der an den Großpedalkasten anschließende Stimmgang, welcher die Register Principal 16ʼ und Posaune 16ʼ beherbergt. Der Prospekt des Hauptgehäuses besteht aus drei gleichartigen Spitzfeldern, die durch zweistöckige Kleinpfeifen-Spitzfelder verbunden sind. Seine über Spitzlabien verfügenden Zinnpfeifen weisen hohe Pfeifenfüße auf, wobei die Aufschnittpositionen gegenläufig zur Pfeifenlänge sind. Die Schleierbretter, die exakt die Restflächen über den Pfeifen ausfüllen, sind durch floral stilisierte Ornamente aus hellem Naturholz gekennzeichnet.Der Prospekt des Rückpositives präsentiert sich als genaue Diminution desselben des Hauptgehäuses. Der nicht verschließbare Spielschrank verfügt über drei gabelförmige Koppeltritte sowie links und rechts zeilenweise angeordnete Registerzüge aus Palisanderholz. Die Obertasten der Pedalklaviatur sind mit Ebenholz-Auflagen ausgeführt; die Untertasten der beiden Manualklaviaturen sind ebenfalls mit Ebenholz-Auflagen ausgestattet, während sich die Obertasten mit Elfenbeinbelegen präsentieren.