Wien, 16. Bezirk (Pfarrkirche Altottakring - Pfarrkirche zur Erhöhung des Heiligen Kreuzes)

Basisdaten

| Pfarre/Institution | Wien-Altottakring, 1160 Wien |

|---|---|

| Gebäude | Pfarrkirche Altottakring - Pfarrkirche zur Erhöhung des Heiligen Kreuzes, 1160 Wien, 16. Bezirk |

| Standort | Empore |

| Baujahr | ca. 1938 |

| Orgelbauer | Wilhelm / Josef Zika / Mertin (Linz / Broumov) |

Beschreibung

Geschichte der Orgel: Trotz dieser Umstände regte der damalige Chorleiter der Pfarre Josef Mertin den abermaligen Neubau einer Orgel an, für den der während dieser Zeit amtierende Pfarrer Karl Schwarz die Bedingung stellte, dass selbige an Wochentagen bei geringem Messbesuch genauso wie an Sonntagen bei einem Andrang von 2000 Gottesdienstbesuchern einsetzbar sein müsse. Dies führte dazu, dass Mertin, der die Planung der neuen Orgel selbst durchführte und sich damals bereits intensiv mit der Erforschung der Alten Musik beschäftigte, die einzelnen Werke der Orgel stilistisch unterschiedlich ausgeprägt gestaltete. So schuf er das erste Manual im Stil der italienischen Renaissance, das zweite im Sinne des norddeutschen Barock und das dritte als süddeutsches bzw. österreichisches Rückpositiv. Der Gedanke, eine für mehrere Stilrichtungen verwendbare Orgel zu schaffen, war damals neu und bis heute ist die Alt-Ottakringer Orgel in ihrer Konzeption einzigartig. Auch die Ideen Johann Nepomuk Davids, welcher mit Mertin in Kontakt stand, fanden Eingang in die Disposition. Im Jahr 1935 waren die Planungsarbeiten schließlich zu Ende; die Brüstung wurde aufgebrochen und die Errichtung des Rückpositivs begann. Der ausführende Orgelbauer war Wilhelm Zika, der einzige, der mit der Bedingung, die Orgel mit Schleifladen auszustatten - damals auch ein absolutes Novum - einverstanden war. Bis 1938 wurden die übrigen Teile der Orgel erbaut, aufgrund von Geldmangel wurden das geplante Bombardwerk sowie ein Pedalregister nie realisiert. Während der folgenden Jahre erlebte die Orgel einen beträchtlichen Verfall, sodass 1973 Adolf Donabaum umfangreiche Renovierungsarbeiten durchführte und teils auch Umbauten vornahm. Doch auch nach diesen Instandsetzungsmaßnahmen war die Orgel erneut gravierendem Verfall ausgesetzt. Daher wurde im Jahr 2000 das Rückpositiv und von 2002 bis 2003 die gesamte Orgel durch Peter-Maria Kraus einer umfassenden Restaurierung unterzogen, wobei auch Register ergänzt wurden. | |

| Umbauten:1972 (Donabaum), 2002-2003 (Kraus) | |

Beschreibung der Orgel: Für das Pfeifenwerk der Alt-Ottakringer Orgel wurden größtenteils mit Expressionen und Stimmschlitzen versehene Zulieferpfeifen verwendet. Die Intonation präsentiert sich als mild und zurückhaltend, die Pfeifen weisen gekulpte Füße und feine Kernstiche auf. Auf Rollbärte wurde gänzlich, auf Kastenbärte größtenteils verzichtet. Die als Transmission geplanten Register Subbass 32ʼ und Subbass 16ʼ wurden – wie schon erwähnt – nie gebaut; sie hätten ihren Standplatz für sich allein – vermutlich liegend – hinter der Orgel gehabt. Italienisches Werk |

Gehäuse

| Gehäusebauer | Wilhelm / Josef Zika / Mertin (Linz / Broumov) |

|---|---|

| Baujahr | ca. 1938 |

Spielanlage

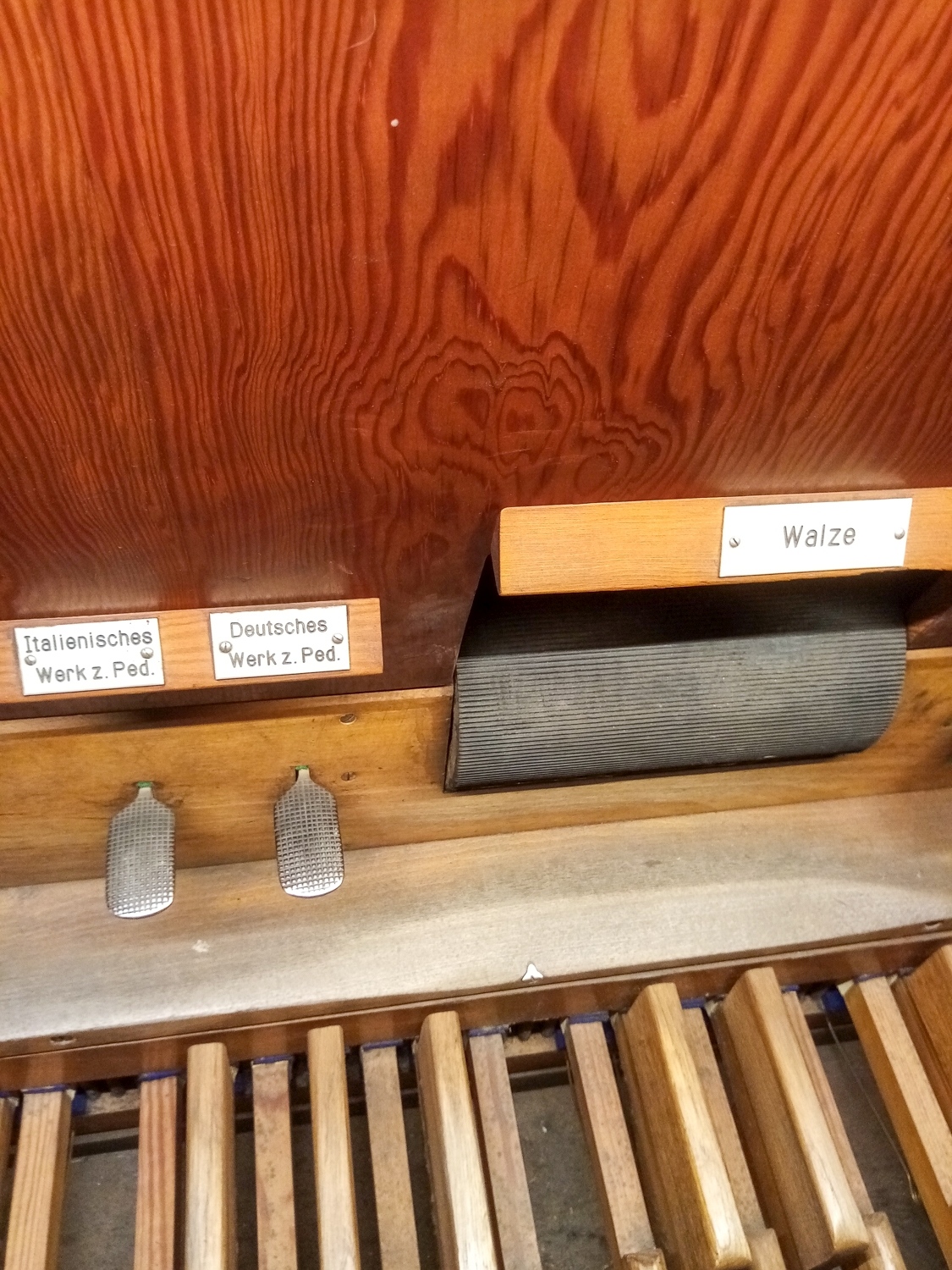

| Standort | Empore, freihstehend evangelienseitig, 90° zum Altar mit Blickrichtung Emporenmitte |

|---|---|

| Pedaltyp | parallel |

| Tastenumfang der Manuale | I. Manual (Italienisches Werk) C - f3, 66 Tasten / II. Manual (Deutsches Werk) C - f3, 54 Tasten / III. Manual (Brüstungspositiv) C - f3, 54 Tasten |

| Tastenumfang des Pedals | C - f1 |

| Anzahl der Register | 49 |

| Stimmung | gleichstufig |

| Gebläse | elektrisch |

| Spielhilfen | Koppeln:

Spielhilfen:

|

| Windladentyp | elektropneumatische Schleifladen |

| Balganlage | Zwei Einfaltenbälge und ein Schwimmerbalg |

| Spieltraktur | elektropneumatisch |

| Registertraktur | elektropneumatisch |

Disposition

I. Manual (Italienisches Werk)

| Princi-palis (Aequal) | |

|---|---|

| VIII. | |

| XV. | |

| XIX. | |

| XXII. | |

| XXIX. | |

| XXIX. | |

| XXXIII. | |

| XXXVI. | |

| Flauta in VIII | |

| Flauta in XV | |

| Voce umana (Aequal) Discant |

II. Manual (Deutsches Werk)

| Quintade | 16´ |

|---|---|

| Dulzian | 16´ |

| Prinzipal | 8´ |

| Rohrflöte | 8´ |

| Salicional | 8´ |

| Blockflöte | 4´ |

| Nachthorn | 2´ |

| Oktav | 4´ |

| Quart | 2 2/3´ |

| Mixtur | 6 - 8 fach 1 1/3´ |

| Terzzimbel | 3 fach 1/6´ |

| Krummhorn | 8´ |

| Schalmei | 4´ |

III. Manual (Brüstungspositiv)

| Koppel | 8´ |

|---|---|

| Bärpfeife | 8´ |

| Prinzipal | 4´ |

| Spitzflöte | 4´ |

| Oktav | 2´ |

| Superoktav | 1´ |

| Spitzquint | 1 1/3´ |

| Mixtur | 3 fach 2/3´ |

Pedal

| Sordun | 32´ |

|---|---|

| Prinzipal | 16´ |

| Dulzian | 16´ |

| Gedackt | 16´ |

| Hölzern Nachthorn | 8´ |

| Superoktav | 4´ |

| Gemshorn | 2´ |

| Metallgedackt | 10 2/3´ |

| Quinte | 5 1/3´ |

| 3 | 1/5´ |

| 2 | 2/3´ |

| Terzmixtur auf | 2´ 4 fach |

| Gedackt-Pommer | 8´ |

| Trompetenregal | 4´ |

| Subbass (transm.) | 32´ (NICHT GEBAUT) |

| Subbass (transm.) | 16´ (NICHT GEBAUT) |

Bombardwerk (als Auxiliarwerk - NICHT GEBAUT)

| Trompete | 16´ |

|---|---|

| Trompete | 8´ |

| Trompete | 4´ |

| Quintade | 8´ |

| Hölzern Gemshorn | 8´ |

| Dulziana | 8´ |

| Nachthorn | 4´ |

| Schweizerpfeife | 2´ |

| Sesquialtera | 2 2/3´u.1 3/5´ |

| Scharf | 1/2´ 3 fach |

| Cornett | 5 - 7 fach |