Wien, 10. Bezirk (Filialkirche Salvator am Wienerfeld)

Basisdaten

| Pfarre/Institution | Wien-Christus/Wienerberg, 1100 Wien |

|---|---|

| Gebäude | Filialkirche Salvator am Wienerfeld, 1100 Wien, 10. Bezirk |

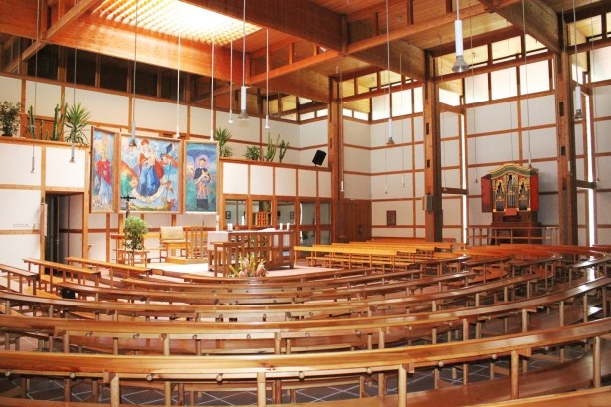

| Standort | Empore (Podest) an der Westseite der Kirche |

| Baujahr | 1741 |

| Orgelbauer | Michele Dacci |

Beschreibung

Die auf einem Podest an der Westwand der Kirche aufgestellte Dacci-Orgel präsentiert sich in einem massiven Lindenholzgehäuse, das durch seine rot gehaltene Fassung nichts von vornehmer Zurückhaltung spüren lässt und sich frei, frohsinnig und lebendig zeigt. Die dazugehörende reiche – nun wieder restaurierte und gefestigte, mit Dukatengold versehene – neapolitanische Ornamentik entspricht sehr wohl der keineswegs schlichten Pracht der Orgeln Neapels. Neben der Verwendung von Lindenholz für das Gehäuse und die gesamte Windversorgung – die kunstvoll gefertigten Bälge sind wieder mit Lammleder feinster Qualität erneuert – , Nußbaum für die Lade, wurde für Windführungen Bambus, für Pfeifen Kastanienholz und für das Balghebelwerk Zedernholz eingesetzt. Die Schleifen der Lade sind ohne jede Dichtungshilfe gelagert, was ebenfalls selten und nördlich der Alpen völlig unbekannt ist. Trotzdem ist die Funktion der Nußbaumschleifen einwandfrei und funktioniert bei Daccis Orgel ohne Windverlust. Als Stimmung legte der Orgelbaumeister Gerhard Hradetzky eine mitteltönige ungleich schwebende Temperatur.

Der Prospekt der Orgel, der durch Türen verschlossen werden kann, ist in drei symmetrisch in großen Terzen aufgestellte Felder gegliedert, die aus Pfeifen des Principale bestehen.

Das Manual mit seinen mit Buchsbaum belegten Untertasten und seinen mit Ebenholz versehenen Obertasten weist eine kurze Oktave auf:

D E B

C F G A H c

Selbiges gilt für das angehängte Pedal, das nur acht Töne umfasst:

D E B

C F G A H

Links neben dem Manual befindet sich ein Türchen, dass die Ussignolo beinhaltet; rechts neben ersterem sind die Registerzüge platziert und folgendermaßen – allerdings ohne jegliche Beschriftung – angeordnet.

Die im Orgelbau nördlich der Alpen gebräuchliche Tonhöhenbezeichnung (8 Fuß, 4 Fuß etc., je nach der Länge der tiefsten Pfeife eines Registers) hat sich in Italien nie durchgesetzt. Hier wird die Tonhöhe nach dem Intervallabstand zum tiefsten Register ( = Principale) bezeichnet: Ottava (VIII) für 4´, Quintadecima (XV) für 2´ etc.

Das „Ripieno“, gebildet von Principale (8´), Ottava (4´), Quintadecima (2´) und mehreren höher liegenden Principalreihen, unterscheidet sich grundsätzlich vom „Pleno“ des übrigen europäischen Orgelbaues durch die Aufspaltung der Mixtur in Einzelreihen, d. h., die Oktav- und Quintreihen sind einzeln registrierbar und ermöglichen so verschiedenste Arten und Schattierungen des Ripieno.

GESCHICHTE

Im Dezember 1979 entdeckte der Wienerfelder Organist ein Inserat über den Verkauf einer italienischen Orgel. Da dieses Instrument aber bereits seinen Besitzer gewechselt hatte, wurde der Pfarre ein anderes um 40.000 DM bei Selbstabholung angeboten. Nach Rücksprache des Pfarrers mit seinem Pfarrgemeinderat, Erzbischof Jachym, dem damaligen Architekten und dem Leiter des Amtes für Kirchenmusik wurde der Ankauf beschlossen und die Orgel im April 1980 zu Orgelbaumeister Hradetzky gebracht.

Das Instrument befand sich in desolatem Zustand – die Holzteile waren von Feuchtigkeit zerfressen, die Lederbälge vermodert und die Mechanikelemente roststarr. Gerhard Hradetzky schreibt in diesem Zusammenhang: „Das Pfeifenwerk war bis auf wenige kleine Pfeifen plattgewalzt und wirkte schrottreif, alle Ornamente waren durchwegs in kleine bis kleinste Stücke zerfallen und ließen nur mit Mühe hinter mattem verblichenem Schimmer den ehemaligen Schmuck und Glanz einer lebensfrohen neapolitanischen Kultur erahnen.“ Nachdem anfangs aufgrund des Zustandes weder Orgelbauer noch Baujahr zu erkennen gewesen waren, konnte im Zuge der Restaurierungsarbeiten auf der höchsten Taste der Manualklaviatur die Signierung „Michele Dacci 1741“ entdeckt werden.

Weiters schreibt Gerhard Hradetzky: ‚Während bei der Manualklaviatur die Ganztonbeläge aus seltenem Buchsbaum mit Arkadenfronten und die Halbtöne in Ebenholz original und zu Gänze erhalten sind, mußte die völlig desolate Pedalklaviatur – mit 8 (!) Tönen – umfassend erneuert bzw. rekonstruiert werden. Gleiches geschah mit der ebenfalls originalen Schleif-windlade, welche zur Gänze (Korpus, Windkasten, Schleifen, Stöcke) aus wertvollem Nußbaum gefertigt und mit sogenannten „gestemmten Kanzellen“ versehen ist. Selbst die zarten Ventilfedern konnten entrostet und wieder eingesetzt werden, und geben im Verband mit einer aus geschmiedeten Eisenarmen gefertigten Wellatur Zeugnis einer unglaublich leichten Spielbarkeit des Instrumentes, welche größtmögliche Sensibilität bei der Interpre-tation alter italienischer Musik zulässt. […]

Das Pfeifenwerk aus fast reinem Blei (laut Analyse 2% Sn) war bis auf wenige vermißte Pfeifen vorhanden, mußte jedoch aufgrund des desolaten Zustandes im Zuge eines langwie-rigen und handwerklich sehr anspruchsvollen Restaurierungsprozesses neu geformt, gefestigt und klingend gemacht werden. Das alles geschah ohne Manipulation an Labien und Kern-phase, welche erfreulicherweise durch Kernstiche klanglich nicht entstellt waren.

Notwendige Ergänzungen am Fuß und Pfeifenkörper wurden ausschließlich mit historischen Materialien vorgenommen, was zum Ergebnis führte, daß das Klangbild der Orgel (Oberton-gefüge, Klangfarbe, Charakter) sowie musikalische Authentizität bewahrt und der wahre ursprüngliche „neapolitanische Klang“ weitgehend erhalten werden konnte. […]

Von erheblichen Schwierigkeiten begleitet war die Suche nach einem geeigneten Standort in der ihr bestimmten Kirche, die über 4 Jahre dauern sollte. Ein erstes Gutachten empfahl im November 1980 die Aufstellung der Orgel auf der Empore an der Altarwand, während im Juni 1981 nach einer Akustikprobe Architekt Spalt die Empore über dem Tabernakel und der Orgelbauer ein Monat später eine zu bauende Empore an der Rückwand der Kirche als besten Standort ansah. Auch das Amt für Kirchenmusik trat im August 1981 für den Emporenplatz über dem Mitteleingang ein, was dem Architekten undenkbar schien. Nach diversen Gutachten, Vorschlägen und Interventionen wurde das Instrument provisorisch links des Sakristeieingangs aufgestellt. Als der damalige Architekt Ende 1983/Anfang 1984 im Zuge einer Kunstführung in die Kirche kam, versprach er, auf der Stelle eine Empore an der Westseite zu planen. Diese wurde nach Erteilung der entsprechenden Genehmigungen im März 1984 errichtet, wodurch im April 1984 die Orgel darauf aufgestellt werden konnte. Am 4. Dezember des gleichen Jahres wurde dieselbe geweiht.

1984 kollaudierten der Leiter des Amtes für Kirchenmusik, der Vikariatskantor und der St. Pöltener Domorganist die restaurierte Orgel und bewunderten dabei die hervorragende Arbeit des Orgelbaumeisters, dem es in beispielgebender Weise gelungen sei, diesem Instrument die volle Funktionstüchtigkeit und Klangschönheit wieder zu geben, was durch die sehr qualitätvolle Orgelvorführung durch den Domorganisten von St. Pölten bestätigt wurde.

Gehäusefassung und Vergoldung: Friedrich Fuchs, Amstetten

Gehäuse

| Gehäusebauer | Michele Dacci |

|---|---|

| Baujahr | 1741 |

Spielanlage

| Standort | Spieltafel |

|---|---|

| Pedaltyp | parallel, bestehend aus acht Tasten und ist angehängt ausgeführt |

| Tastenumfang der Manuale | C/E - c3 |

| Tastenumfang des Pedals | nur angehängt (C - F - D - G - E - A - B - H) |

| Anzahl der Register | 7 |

| Stimmung | mitteltönig ungleichstufig |

| Tonhöhe | (mehr als 1/4 Ton über der heutigen Normalstimmung) |

| Gebläse | elektrisch |

| Spielhilfen | Spielhilfen: |

| Windladentyp | mechanische Schleifladen |

| Balganlage | |

| Spieltraktur | mechanisch |

| Registertraktur | mechanisch |

Disposition

Manual

| I. Principale | 8´ |

|---|---|

| VIII. Ottava | 4´ |

| XV. Quintadecima | 2´ |

| XIX. Decimanona | 1 1/3´ |

| XXII. Vigesimaseconda | 1´ |

| XXII. Voce umana | 8´ |

| XXII. Flauto in ottava | 4´ |