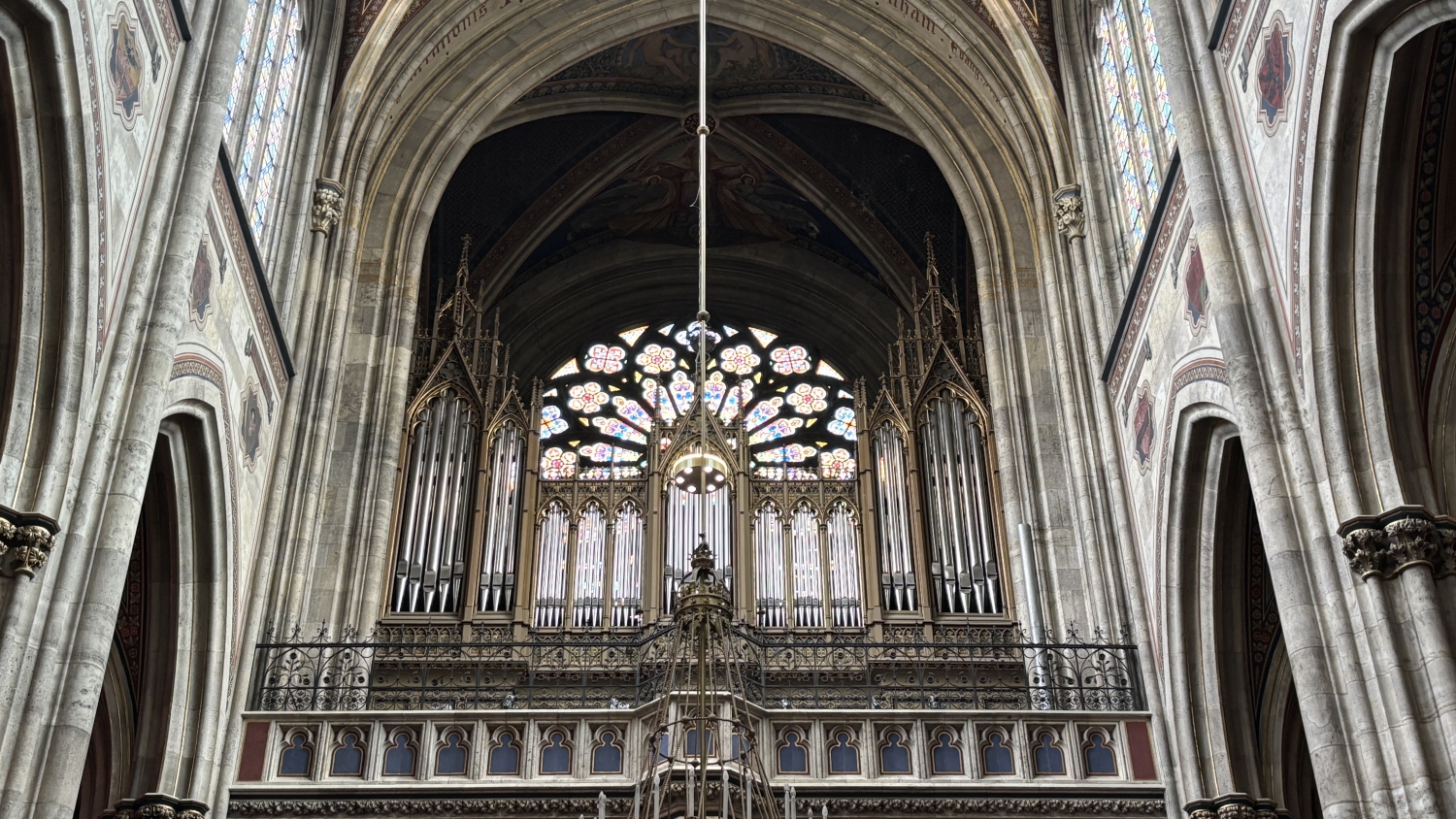

Obwohl bei der Errichtung der Kirche Überlegungen für eine pfarrliche Praxis keine Rolle gespielt haben, war es offenbar keine Frage, dass die Kirche mit einer Orgel ausgestattet werden sollte. So kommt es, dass schon seit dem Bestehen der Votivkirche auch die Orgel auf der Empore über dem Haupteingang steht. Die Kollaudierung, damals "Revision" genannt, fand am 30. Oktober 1878 mit Anton Bruckner statt.

Die Orgel wurde von der Orgelbauanstalt E. F. Walcker & Cie., Ludwigsburg, erbaut und hat 61 Register auf 3 Manualen und Pedal mit insgesamt 3762 Pfeifen.

Spiel- und Registertraktur sind rein mechanisch mit Kegelladensystemen, als Besonderheit weist das Werk im ersten Manual eine Barker-Maschine auf. Aufgrund dieser original erhaltenen Bauart gilt die Orgel weltweit als bedeutendes und wertvolles Instrument.

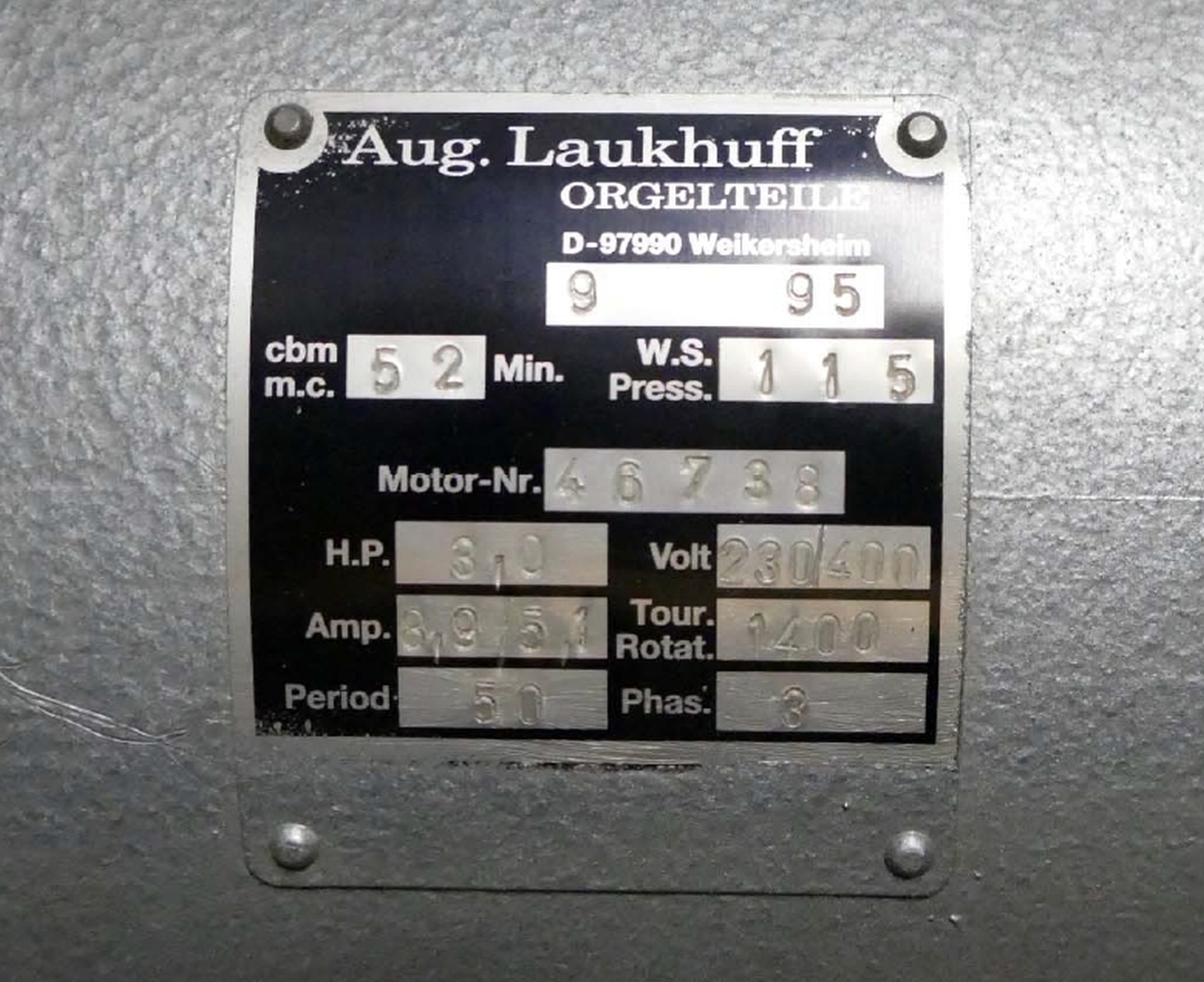

Das Werk erhielt 1915 ein elektrisches Gebläse, welches 1952 ausgetauscht wurde. Einen großen Eingriff erlitt die Orgel im Jahre 1917, als die großen Prospektpfeifen aus Zinn entnommen wurden. Diese wurden erst 1923 durch Zinkpfeifen ersetzt. Durch den Krieg 1944/45 entstanden Schäden, die im Jahr 1952 behoben wurden.

In den Jahren 1995 und 1996 wurde das Instrument erstmals einer gründlichen Instandsetzung durch die Orgelbaufirma Klais aus Bonn unterzogen.

Die Arbeiten wurden als konservative Restaurierung verstanden, d.h. es wurden am bestehenden Instrument keine substantiellen Änderungen vorgenommen. Die Prospekt- pfeifenerneuerung ergab sich aus Gründen der Legierung einerseits und aus dem veränderten Labienverlauf der Mittelfelder andererseits: Die Pfeifen wurden möglichst originalgetreu rekonstruiert. Dass eine Instandsetzung im Sinne der Denkmalpflege überhaupt möglich war, ist nicht zuletzt der äußerst soliden handwerklichen Arbeit der alten schwäbischen Orgelbaufirma Walcker zu verdanken. Die große Orgel ist das einzige Werk dieser Bauweise und Größe, das weitgehend unverändert geblieben ist und gilt heute als eine der bedeutendsten Denkmalorgeln der Welt.