"Die Königin der Instrumente, wie die Orgel landläufig auch bezeichnet wird, darf nun im alten Kleid (Orgelgehäuse) wieder in der St. Johannes-Nepomuk-Kapelle Einzug halten und mit neuen Tönen in ihrer ganzen Vielfalt erklingen. Lang und nicht immer ganz eben war der Weg hin zu diesem neuen Instrument. Für mich haben die ersten Überlegungen dazu im Juni 1999 mit einem ersten Kostenvoranschlag begonnen. Wie man sich vorstellen kann, folgten diesem noch einige Korrekturen, die sich durch mehrere Besprechungen mit verschiedenen Beteiligten und Schreiben gezogen haben, in denen die neuen Wünsche berücksichtigt wurden.

Schließlich kamen wir – die Kapellengemeinde, der Verein zur Erhaltung der St. Johannes-Nepomuk-Kapelle, der Organist, das Referat für Kirchenmusik der Erzdiözese Wien und ich als Orgelbaumeister – zu der Entscheidung, das Instrument in der jetzt vorhandenen Gestalt zu bauen. Vorweg sei noch kurz erwähnt, daß es sich bei der alten Orgel, in historisch wertvollem Gehäuse, um ein schon mehrfach umgebautes und übersiedeltes Werk handelte. Die Disposition der alten Orgel sowie deren genaues Erbauungsjahr und die Herkunft konnten leider nicht mehr genau festgestellt werden. Somit stand auch zu keinem Zeitpunkt zur Diskussion, eine Rekonstruktion eines historischen Instrumentes zu verwirklichen. Zum Zeitpunkt des Abbaues waren nur noch Fragmente und einige Holzpfeifenregister, die auch in der neuen Orgel wieder Verwendung finden, einer pneumatischen Orgel vorhanden.

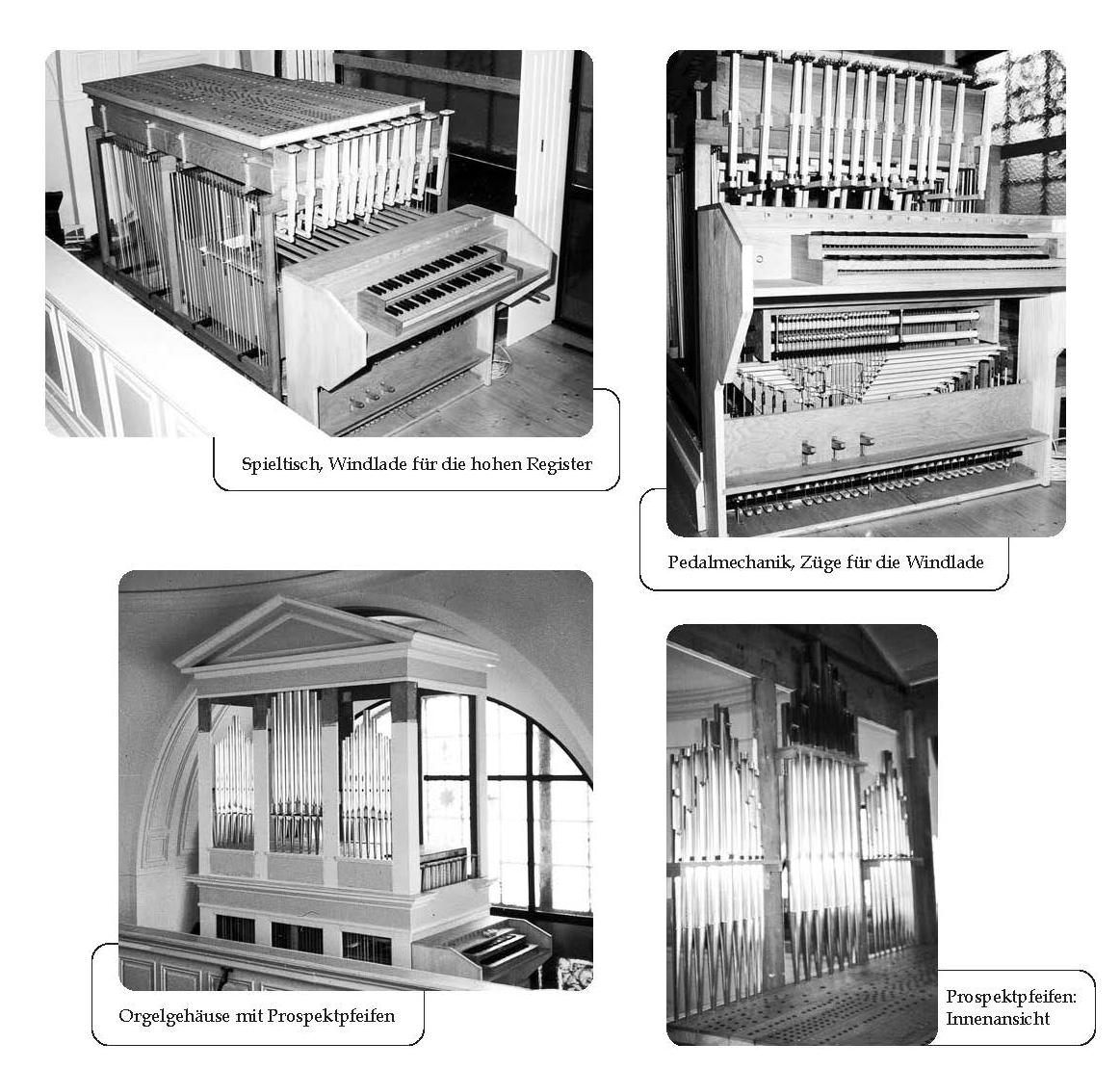

Von vornherein war klar, daß die neue Orgel eine rein mechanische sein sollte, das vorhandene, denkmalgeschützte Orgelgehäuse sollte wieder verwendet werden, und auch der Standort auf der Westempore sollte derselbe bleiben. Diese Vorgaben engten natürlich unsern Schaffens- und Ideendrang von vorne herein etwas ein und bestimmten die Richtung, in die alle weiteren Überlegungen gingen. Die Situation sah folgendermaßen aus: Das historische Gehäuse mußte auch der neuen Orgel wieder Platz bieten, und der neue Spieltisch konnte aus räumlichen Gründen wie schon bei der alten pneumatischen Orgel nur auf der Seite angebracht werden,

sollte allerdings nunmehr über zwei Manuale verfügen. Auch für das Pedal war durch die Gegebenheiten nur wenig Platz geboten. In gemeinsamen Besprechungen erarbeiteten wir dann eine Disposition, die allen Gegebenheiten und klanglichen Wünschen gerecht werden konnte.

Um ein möglichst vielfältiges Klangspektrum zu erreichen, haben wir bei der Gestaltung der Disposition zu einigen Transmissionen und Vorabzügen gegriffen. Das heißt, es gibt einige Register (Pfeifenreihen), die wahlweise von beiden Manualklaviaturen spielbar sind. Praktisch wird das dadurch erreicht, daß für die entsprechenden Pfeifenreihen nicht wie üblich nur ein Registerzug mit der dazugehörigen Schleife vorhanden ist, sondern deren zwei. Das ermöglicht es dem Organisten, diese Register sowohl vom ersten als auch vom zweiten Manual zu spielen. Um Fehlwinde zu verhindern, sind zusätzlich aus kleinen Lederscheiben noch Rückschlagventile in die Pfeifenstöcke eingebaut, die die Aufgabe haben, den Wind nur in die Pfeife, nicht aber in die Windlade des anderen Manuals strömen zu lassen. Damit die Pfeifen von beiden Manualen mit gleicher Menge Wind und gleichem Winddruck versorgt werden – was für die Stimmung der Orgel unerläßlich ist –, ist es nötig, daß der Wind sehr präzise reguliert wird.

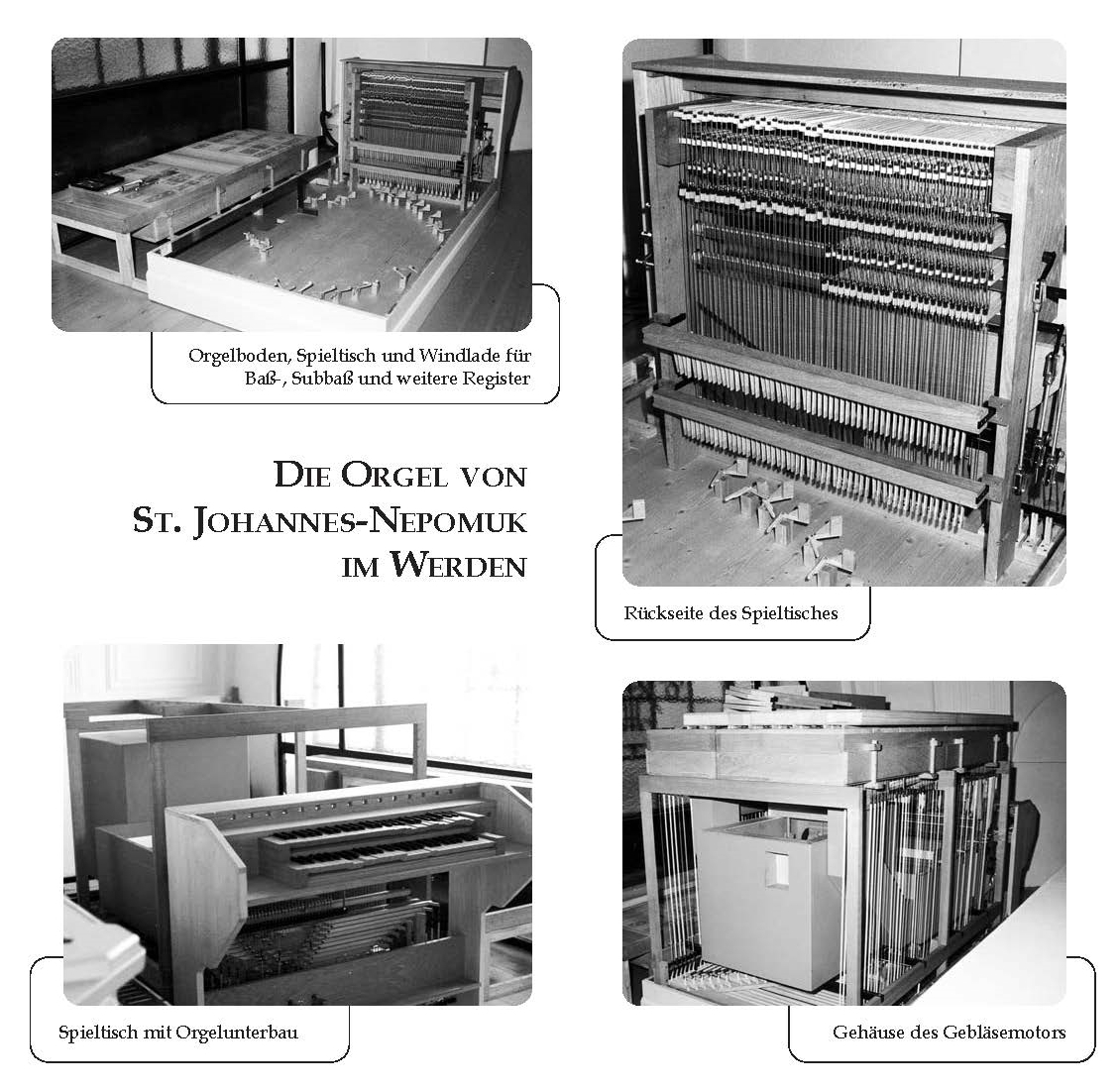

Einige technische Details:

Sämtliche Verbindungen zwischen Spieltisch und Windladen (diese werden als das „Herz der Orgel“ bezeichnet und haben die Aufgabe, den Wind so zu verteilen, wie es der Organist gerade durch sein Spiel vorgibt) werden mechanisch erreicht. Die Verbindung der Spielmechanik erfolgt über Messingdrähte mit einem Durchmesser von 2 mm, Mechanikwinkel, dünne Leistchen aus Fichte (sog. Abstrakten, s. Abb. S. 16) und ein liegendes Wellenbrett.

Die Verbindung der Registermechanik erfolgt über Züge, Wellen, Schubstangen und Schwerter. Alle diese Teile müssen über eine hochpräzise und geräuscharme Beweglichkeit verfügen. Die haben wir erreicht durch sehr genau gearbeitete, mit Kaschmirtuch garnierte Lager und Achsen. Der Wind wird mittels eines elektrischen Gebläsemotors erzeugt. Auf den richtigen Druck wird er durch einen großen Hauptbalg und durch kleinere Ladenbälge gebracht. Die Windleitungen sind Kanäle aus Holz. Für den Bau der Orgel wurden sieben verschiedene Holzarten verwendet: Eiche, Fichte, Buche, Esche, Pappel, Buchsbaum und Ebenholz. Die Orgel verfügt über 723 Pfeifen, sichtbar sind davon für den Betrachter lediglich die 25 größten des Prinzipal 4‘ im Prospekt. Von den 723 Pfeifen sind 172 aus Holz, der Rest aus verschiedenen Zinn/Blei-Legierungen. Von den Holzpfeifen sind 146 alt, 25 wurden neu gebaut. Damit dieses Werk gelingen konnte, waren viele fleißige Hände nötig. Diese kamen im besonderen von meinen Mitarbeitern Mortimer Laube und Günther Feigl sowie vielen Helfern beim Abbau der Orgel im August 1999: Charles-Ferdinand Collon, Heinrich Berg und vielen weiteren Helfern aus der Kapellengemeinde.

Ganz herzlich danken möchte ich auch meinem Vater, Orgelbaumeister Peter Reichmann, für seine Bereitschaft, seinen Rat zur Verfügung zu stellen, wann immer er gebraucht wurde. Zum Abschluß wünsche ich der Gemeinde und allen, die hören und genießen wollen, sowie allen Organisten, die auf dieser Orgel musizieren werden, schöne musikalische Erlebnisse."

Achim Reichmann

DIE ORGEL VON ST. JOHANNES-NEPOMUK

"Heute erklingt erstmals nach 16 Jahren wieder die Orgel, ein komplett neu konzipiertes Orgelwerk hinter dem unter Denkmalschutz stehenden Orgelprospekt. Die Strapazen der letzten Wochen und Monate sind vergessen, ein kleiner Rückblick sei jedoch erlaubt. Die Herkunft der alten Orgel ist ungewiß. Mündlicher Überlieferung zufolge soll sie aus Puchberg am Schneeberg stammen, was jedoch Professor Dr. Karl Schütz in seiner Expertise aus dem Jahre 1986 anzweifelt. Eine andere Quelle berichtet, sie stamme aus dem Brahmssaal des Wiener Musikvereins. Auch das läßt sich nicht bestätigen. Erwiesen ist lediglich, daß die Orgel im Jahre 1908, gebraucht erworben, in die St. Johannes-Nepomuk-Kapelle eingebaut und im darauf folgenden Jahr zum Fest Mariä Verkündigung geweiht wurde. Sie war in einem klassizistischen Gehäuse untergebracht und besaß ursprünglich sechs Register auf einer mechanischen Schleiflade. 1924 wurde sie pneumatisiert sowie um ein siebentes Register und einen elektrischen Gebläsemotor erweitert. Irreparable Schäden an der Orgel erzwangen die Einstellung des Spielbetriebes im Jahre 1986. Professor Sengstschmid, der damalige Leiter des Erzbischöflichen Amtes für Kirchenmusik, stellte in einem Gutachten den äußerst schlechten Zustand des Instrumentes fest. Eine Reparatur sei aus wirtschaftlichen wie musikalischen Gründen auszuschließen. Die Pneumatik sei desolat und das Pfeifenmaterial von minderer Qualität. Ein Abbruch der Orgel konnte nur deshalb nicht erwirkt werden, weil der Orgelprospekt unter Denkmalschutz steht. In einer Abstimmung unter den Gemeindemitgliedern entschied sich eine knappe Mehrheit für die Anschaffung eines Harmoniums als Ersatzinstrument. Es besaß zwei Manuale und Pedal sowie ein Dämpfpedal. Der notwendige Wind wurde mechanisch erzeugt. Die Einbringung des Harmoniums 1986 stellte sich als äußerst schwierig heraus. Beim Hinaufhieven auf die Seitenempore wurde die Brüstung stark in Mitleidenschaft gezogen. Einige Umbauten am Harmonium und ein eigener Gebläsemotor machten das Instrument zu einem echten Ersatz, der 16 Jahre lang die Dienste der Orgel übernehmen sollte.

Im Jahre 1992 setzten sich Vertreter des Vereins und der Gemeinde erstmals ernsthaft mit der Renovierung der Otto-Wagner-Kapelle auseinander. Zwei unterschiedliche Renovierungsvarianten wurden ausgearbeitet, wobei die eine Variante – die „klassische“ Renovierung – einen behutsamen Umgang mit der Bausubstanz und den Einrichtungsgegenständen vorsah, wogegen die zweite Variante – die „progressive“ Renovierung – eine Rückführung der Kapellen-Innenarchitektur auf eine Jugendstil-Linie nach Otto Wagner und damit die Betonung des typischen Zentralbaues bedeutet hätte. Dies hätte zur Folge gehabt, daß die Empore oberhalb des

Haupteinganges hätte komplett entfernt und im Bereich der Seitenaltäre zurückgebaut werden sollen. Damit wäre das endgültige Abtragen der alten defekten Orgel verbunden gewesen. Das Bundesdenkmalamt lehnte die progressive Variante kategorisch ab.

Sieben Jahre nach den ersten informellen Gesprächen wurde die St. Johannes-Nepomuk-Kapelle innen wie außen renoviert. Im Zuge der Arbeiten im Emporenbereich war es notwendig, die alte Orgel fachgerecht abzutragen und auf Depot zu stellen, und auch das Harmonium mußte von der Empore herunterbefördert werden. Dies war der Zeitpunkt, erstmals mit einem Orgelbauer in Kontakt zu treten und sich über die Kosten einer möglichen neuen Orgel zu informieren. Vertreter des Erhaltungsvereins und der Gemeindeleitung setzten sich zusammen, um über einen Orgelneubau nachzudenken. In diesem Gremium kam man zur Ansicht, daß einem Orgelneubau der Vorzug gegenüber einer kostspieligen Ab- und Aufbauaktion einer defekten Orgel zu geben war. In der Folge werden Kostenvoranschläge eingeholt, korrigiert und diskutiert. Ein Finanzierungsplan wird aufgestellt. Die Gemeinde wird in das Projekt einer Erneuerung der Orgel in St. Johannes-Nepomuk eingebunden und spricht sich ebenso wie der Vorstand des Erhaltungsvereines und Vertreter der Gemeindeleitung dafür aus.

In Absprache mit Mag. Reisinger, dem Leiter des Erzbischöflichen Amtes für Kirchenmusik, und mit Professor Dr. Schütz, dem Konsulenten des Bundesdenkmalamtes, entscheidet man sich für das Angebot von Orgelbauer Achim Reichmann. Mit der Überarbeitung des Orgelgehäuses wird der Restaurator Eduard Rettenbacher beauftragt. Inzwischen wurde die Kapelle nach erfolgreicher Renovierung wiedereröffnet und das Harmonium am Standort der alten Orgel aufgestellt. Im März 2000 wird Achim Reichmann von der Gemeinde- und Vereinsleitung offiziell mit dem Neubau der Orgel beauftragt – vorschnell, wie sich herausstellen sollte. Die enge Zusammenarbeit mit dem Referat für Kirchenmusik bei der Auswahl des richtigen Offertes für das neue Instrument ist die eine Seite, die Kontaktierung der Finanzkammer der Erzdiözese Wien und des Wirtschaftsausschusses mit der Bitte um Unterstützung bei diesem Vorhaben die andere Seite. In Kontakt mit der Finanzkammer der Erzdiözese Wien tritt man erst bei Abgabe des unterfertigten Werkvertrages, der zwischen dem Auftraggeber (Gemeindeleitung) und Auftragnehmer (Orgelbauer) geschlossen und von der Erzdiözese Wien abgesegnet werden muß. Da der korrekte Weg von unserer Gemeinde nicht eingehalten wurde, mußten wir bis zum 14. Dezember 2000 warten, um von der Erzdiözese das Ja zu unserem Orgelprojekt zu bekommen. Mitverantwortlich für die positive Zusage war der leider inzwischen verstorbene Bischofsvikar Msgr. Anton Berger, der in einem Gespräch im Oktober des Vorjahres von der Wichtigkeit unseres Vorhabens überzeugt werden konnte. Seit der Karwoche war der Emporenbereich für Gäste gesperrt; das Harmonium wurde zum letzten Mal heruntergehoben. Um Kosten zu sparen, konstruierte und baute ein Gemeindemitglied eine Vorrichtung (siehe Skizze S. 37), die es ermöglichte, nicht nur das Harmonium abzuseilen, sondern auch die Orgelteile auf die Empore zu heben. In den letzten Wochen konnten wir uns vom Baufortschritt der neuen Orgel überzeugen. Die St. Johannes-Kapelle wurde vorübergehend zum Lebensraum von Orgelbauer Reichmann und seinem Mitarbeiter. Ihm ist es zu verdanken, daß der angepeilte Termin der Orgelweihe auch wirklich eingehalten werden konnte.

Mit der Fertigstellung der Orgel ist das zweite große Projekt unserer Gemeinde nach der Renovierung der Otto-Wagner-Kapelle abgeschlossen. Nun fehlt nur noch die Umsetzung des Kulturzentrums; der Raum dafür soll der U-Bahn-Bogen 116 werden. Die Weichen sind bereits gestellt, und im Hintergrund wird schon fleißig an der Realisierung gearbeitet. Bei allen, die uns bei der Verwirklichung dieses Projektes geholfen haben, finanziell wie auch durch aktives Mitarbeiten, möchte ich mich bedanken.

Ein herzliches „Vergelt’s Gott!“

Ing. Gerald-Norbert Mayer