Wien, 01. Bezirk (Pfarrkirche St. Michael)

Basisdaten

| Orgelname | Chororgel (Positiv) |

|---|---|

| Pfarre/Institution | Wien-St.Michael, 1010 Wien |

| Gebäude | Pfarrkirche St. Michael, 1010 Wien, 01. Bezirk |

| Standort | auf dem 2. Plateau in der Kreuzkapelle auf der Rückwand evangelienseitig neben dem Kreuz |

| Baujahr | ca. 1720 |

| Orgelbauer | unbekannt |

Beschreibung

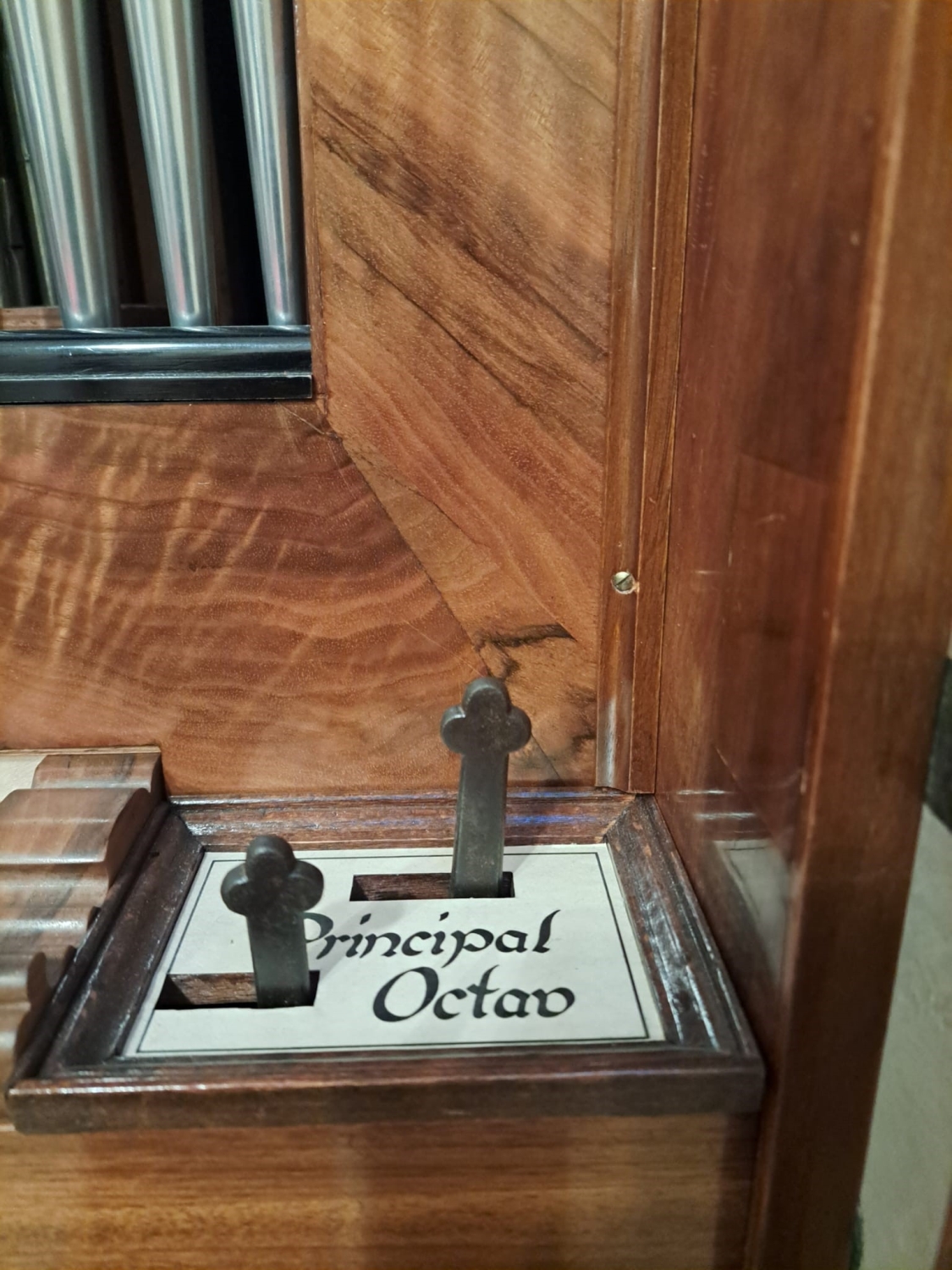

Registerbeschreibungen:

- Copl 8´ (Holz gedeckt original)

- Fletten 4´ (Holz original)

- Principal 2´ (C - gis1 Prospekt, a1-c3 Innenpfeifen, Zinn Donabaum)

- Octav 1´ (Repetition bei c2 auf 1 1/3', Zinn Donabaum)

Auszug aus dem Restaurierbericht (2020) von Orgelbaumeister Philipp J. Pemmer:

"Der Erbauer der Chororgel der Michaelerkirche war bis dato unbekannt. Beim Zerlegen und Reinigen der Orgel konnten wir frappierende Parallelen zu der nachweislich 1756 von Simon Burkhardt erbauten Orgel in Groißenbrunn feststellen. Simon Burkhardt (get. 26.10.1695, gest. 12.09.1768 laut Musiklexikon.ac.at, Hopfner Instrumentenbauer Biographien in „Das österreichische Cembalo“) der aus Schwaben eingewandert war, dürfte auch Cembalobauer gewesen sein. Dies würden die Besonderheiten wie die ausgebaute Bassoctave und die sehr spezielle Bauart der Holzpfeifen erklären. Auch die Bauart der Windlade ähnelt stark der aus Groißenbrunn. Es besteht aus meiner Sicht kein Zweifel daran, dass die Orgel von Simon Burkhardt gebaut wurde.

Reparaturen sind nachweislich von JohannFriedrich Ferstl1764, 1828 von Jakob Deutschmann und schließlich eine Restaurierung von Adolf Donabaum durchgeführt worden. Hier wurden alle Metallpfeifen und einige Holzpfeifen neu gebaut. Wenige Jahre darauf hat Reinold Trattnig die Orgel überarbeitet."

Zur Geschichte des Instrumentes:

"Bis dato konnte weder Erbauer noch Erbauungszeit noch Provenienz des Instrumentes archivalisch belegt werden.

Prof. Dr. Schütz erforschte im Zuge der ersten Restaurierungsphase der Sieber-Orgel (1972, OBM Arnulf Klebel), die orgelbetreffende Geschichte von St. Michael und veröffentlichte seine Ergebnisse in dem Artikel ,,Die Orgel der Michaelerkirche in Wien" in Organa Austriaca Band 1, 1976.

Durch seine Aufarbeitung der Rechnungsbücher gingen die Namen aller - in St. Michael tätigen - Orgelbauer hervor.

Ab ca. 1674 hat man Orgelbauer für die regelmäßige Pflege der Orgeln angestellt und mit einem jährlichen Salär entgolten.

Der erste namentlich bekannte und fix beauftragte Orgelbauer war:

- Johann Ulrich Römer ab 1680

ihm folgten:

- Ferdinand Römer 1685 bis 1692

- ungenannt 1692 bis 1699

- Ferdinand und Ulrich Römer1699 bis 1709

(1714 baute Johann David Sieber die große Orgel)

- ungenannt 1717

- Franciscus Rosa ab 1718

- ungenannt 1722

- Johann Christoph Pantzner ab 1724

- Gottfried Sonnholz ab 1725

- Johann Friedrich Ferstl ab 1756

- Franz Xaver Christoph ab 1785

- Johannes Wimola ab 1788

- Johannes Wiest ab 1800

- Andreas Born ab 1820

Es ist möglich, dass sich der Name des Erbauers unter den oben aufgezählten Namen findet.

Weiters erfahren wir aus den Rechnungsbüchern, dass Fridrich Ferstl 1764 für die Reparatur eines „Organo positivo" 12 fl. 30 kr. erhält. Dies ist die erste Erwähnung eines Orgelpositivs in St. Michael.

Im laufe eines Telefonates mit OBM Adolf Donabaum erwähnte er die Jahreszahl 1747, welche er im Zuge der Restaurierung des Instrumentes (1974) als Eintrag vorgefunden hatte.

Bei der Besichtigung des Instrumentes fiel mir die Beschriftung der Holzpfeifen auf, welche ich eindeutig Gottfried Sonnholz zuordnen möchte. Jedoch fehlt mir, die Bauart der Pfeifen betreffend, der Konnex zu Sonnholz. Fügt man aber die - von Donabaum erwähnte - Jahreszahl in die Chronik, so könnte diese auf eine Reparatur durch Sonnholz hinweisen, was aber bedeutet, dass das Instrument älter wäre.

Vor Sonnholz war Johann Christoph Pantzner ein Jahr lang (1724) für die Pflege der Instrumente zuständig. Was die spezielle Gestaltung der Untertastenbeläge (gewölbt) anbelangt so gibt es durchaus Parallelen zu einem Cembalo welches er 1747 baute und heute im Kunsthistorischem Museum Wien, Sammlung alte Musikinstrumente lnv.-Nr. SAM 848 erhalten ist. Bei diesem Cembalo baute Pantzner die sog. ,,Wiener Bassoktav", welche vielleicht in abgewandelter Form einen Lösungsansatz für die Veränderungen in der Bassoktave beim Orgelpositiv ergäbe. Pantzner baute ab 1719 eine neue Orgel für das Augustiner Chorherrenstift Dürnstein und erweiterte dieselbe 1724 auf 16 Register mit 2 Manualen und Pedal. Diese Orgel ist bis heute erhalten und sollte für Vergleichszwecke untersucht werden. Speziell wäre interessant, ob in dieser Orgel ebenfalls Holzpfeifen mit quadratisch konischen Füßen vorhanden sind, so wie es beim Orgelpositiv der Michaelerkirche der Fall ist?

Was die neuere Geschichte des Orgelpositivs anbelangt erfuhr ich von OBM Adolf Donabaum, dass dieses Instrument in den 60er Jahren in einem Nebenraum der Kirche (Refektorium?) - vollkommen devastiert - abgestellt war. Das Instrument war zu dieser Zeit braun maseriert gefasst!

Prof. Alois Forer trachtete danach das Instrument um öS 40000.- zu erwerben, wozu es allerdings nicht kam.

In Folge wurde Donabaum 1974 mit der Restaurierung des Instrumentes beauftragt. Im Zuge dieser Arbeiten wurde die Fassung abgenommen und damit das Nussfurnier wieder freigelegt. Die Politur war zu erneuern. Das Instrument hatte zu diesem Zeitpunkt einen Ambitus von C kurz bis c'", die entsprechenden Kanzellen für Cs, Os, Fs und Gs waren aber vorhanden und der Platz für die entsprechenden Holzpfeifen frei. Da sämtliche Metall pfeifen fehlten, gab es hier nur den Anhaltspunkt der vorhandenen Rasterbretter. Man entschied sich also die fehlenden Pfeifen zu rekonstruieren. Das dabei die metallenen lnnenpfeifen mit Stimmringen versehen wurden, lag in der-von Prof. Mertin vertretenen -Ansicht, die Instrumente damit besser an wechselnde Stimmton- und Temperatursystemgegebenheiten anpassen zu können.

Die fehlenden Tasten ergänzte man ebenso, wobei der Tastenrahmen aber angeblich original vorhanden war. Wieso das Instrument aber zwischenzeitlich auf eine kurze Oktave umgebaut war, konnte bis heute nicht geklärt werden. Wurde das Instrument doch im 19. Jhdt. auschromatisiert (dann aber auch mit neuer Windlade und Stöcken), danach partiell zurückgeführt auf kurze Oktave und schlussendlich von Donabaum wieder auf den davorliegenden Zustand gebracht? Oder orientierte sich das Instrument von Anfang an, an nordischen Beispielen -wo es die chromatische große Oktave zu dieser Zeit gab, oder kam es vielleicht sogar aus dem Norden, oder wäre eine Abart der „Wiener Baßoktave" der Schlüssel? Wir wissen es nicht! Anzumerken sei auf alle Fälle, dass die Prospektpfeifen Cs, Ds, Fs und Gs starke Überlängen in Bezug auf den Schleierbrettkontur aufweisen.

Weitere Maßnahmen bei der Restaurierung des Instrumentes waren die Hinzufügung eines elektrischen Gebläses mit den entsprechenden Umbauten des Unterbaus (neuer Sockel, Verlegung des unteren Balges), sowie die Ergänzung fehlender Gehäuseteile (z.B. Kniefüllung).

Nach Donabaum arbeitete noch Reinold Trattnig an diesem Instrument. Was genau hier passierte entzieht sich allerdings meiner Kenntnis."

Wolfgang Karner

Kreuzkapelle

Sie wurde 1350 vom herzoglichen Küchenmeister Stiborius Chrezzel zu Ehren der Heiligen Nikolaus, Stefan und Katharina von Alexandrien gestiftet. Am Spitzbogen der Kapellenstirnwand dreizehn Engelmedaillons, in der Laibung Ranken. Im Bogenfeld das Haupt Christi mit Stifterfiguren und Herzpalmetten. Die Wandmalereien sind aus der Erbauungszeit. Unter Baldachinen 170 cm große bedeutende Sandsteinfiguren des Meisters von St. Michael: hl. Katharina links, hl. Nikolaus rechts, um 1350/55.

Im Gewölbe sieht man drei schöne Schlusssteine: hl. Nikolaus, Maria mit dem Kind und das Haupt Christi (Abbildung auf der Umschlagrückseite).

Das große spätgotische Kruzifix an der Chorwand um 1510/15 wird dem Wiener Bildhauer Hans Schlais zugeschrieben. Beachtenswert ist das feinsträhnige Lendentuch, das wie vom Wind bewegt mit seinen Enden ausschwingt. Auf der rechten Seite ist die gotische Priesterbank. Über der Sakristeitür Ölbild „Beweinung Christi“ um 1700, von Anthoni Schoonjans.

Gehäuse

| Gehäusebauer | unbekannt |

|---|---|

| Baujahr | ca. 1720 |

Spielanlage

| Standort | Spielschrank mit Flügeltüren |

|---|---|

| Tastenumfang der Manuale | C - c3 |

| Anzahl der Register | 4 |

| Stimmung | Neidhardt 1724 - für eine große Stadt |

| Gebläse | elektrisch |

| Windladentyp | mechanische Schleifladen |

| Balganlage | Zwei historische Keilbälge mit je vier Innenfalten und mit Riemen |

| Spieltraktur | mechanisch (Stechermechanik) |

| Registertraktur | mechanisch |

Disposition

Manual

| Copl | |

|---|---|

| Fletten | |

| Principal | |

| Octav |